『落下の王国』が示す“現代へのメッセージ” 絶景・石岡瑛子の衣装・映画愛を紐解く

■VFXなしの息を飲むような絶景の数々

![]() ジョードプルで撮影されたシーン 写真提供:AFLO

ジョードプルで撮影されたシーン 写真提供:AFLO

ハイコントラストのモノクロ画面で描かれるインパクトのあるプロローグによって視覚的な悦びにあふれた映画が始まることを明確に告げると、この映画の主要な舞台となる病院の閉塞的な空間と交錯するように、開放的で息を飲むような絶景の数々が待ち受ける“物語”が展開していく。この、息を飲むという凡庸な形容詞しか浮かばないほどの荘厳なロケーションは、24ヵ国以上を股にかけて約4年にわたって撮影された完全ロケーションで生み出されたものであり、VFXなどの加工は一切施されていない。

![]() チャンド・バオリの階段井戸で撮影されたシーン 写真提供:AFLO

チャンド・バオリの階段井戸で撮影されたシーン 写真提供:AFLO

ターセムの出身地でもあるインドからは、アンダマン諸島の美しい海であったり“ブルーシティ”と呼ばれるジョードプル、ほかにもナミビアの砂漠から南米のアルゼンチン、南太平洋のフィジーなど、世界中を縦横無尽に飛び回っていく。ある意味では“観光映画”としての機能も果たしていよう。

■石岡瑛子の衣装の魅力

![]() エヴリン姫(ジャスティン・ワデル) 写真提供:AFLO

エヴリン姫(ジャスティン・ワデル) 写真提供:AFLO

そしてそこに、ターセム作品には欠かすことのできない石岡瑛子の衣装が加わる。フランシス・フォード・コッポラ監督の『ドラキュラ』でアカデミー賞衣装デザイン賞を受賞した石岡は、ターセムの長編監督デビュー作となった『ザ・セル』から石岡の遺作となった『白雪姫と鏡の女王』まで4作つづけてタッグを組んでいる。なぜターセムの築き上げる世界と石岡の手掛ける衣装はこれほどまでに相性がいいのか。それは本作を観ればすぐに納得できる。ターセムがイメージするロケーションという自然物の雄大さと、石岡のコスチュームという人工的な産物が、どちらも画面の中でビビッドに存在し、決して互いを食いあうことなく、それでいてどちらかが引き立て役に回ることなく常に主人公として画面の中にあり続けるからだ。

■本作に込められた素朴な映画愛

![]() 視覚的な悦びに満ち溢れた『落下の王国』 写真提供:AFLO

視覚的な悦びに満ち溢れた『落下の王国』 写真提供:AFLO

それはつまり、映画があらゆるクリエイティブのプロフェッショナルによって作り出される総合芸術であることを証明しているともいえる。映画はストーリーを物語るためだけの装置ではなく、視覚的な悦びも満ち溢れているものでなくてはならない。ラストシーンに登場するバスター・キートンやチャールズ・チャップリン、ハロルド・ロイドのフッテージからもそれは示されており、映画黎明期には現代よりも映像表現は不自由であったかもしれないが、イマジネーションを駆使して自由なものへと変えることができたわけだ。そうした古典映画へのラブレターを捧げつつ、同時に物語ることの重要さも説いていく。そう考えると、一見取っつきづらい芸術映画のように思える本作が、実に素朴な映画愛を示したものであることがわかるだろう。

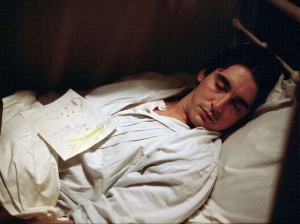

![]() イマジネーションひとつで生きる希望を得ることだってできる 写真提供:AFLO

イマジネーションひとつで生きる希望を得ることだってできる 写真提供:AFLO

映画と物語、どちらもイマジネーションによって生み出されるものであると同時に、そこから新たなイマジネーションが生みだされていく。それがあれば、目に見えないものですら見ることができる。本作の登場人物のように、不遇が重なり孤独を味わいながらも、イマジネーションひとつで生きる希望を得ることだってできる。それは決して人間の心から失われないものであると提示するこの映画は、目に見えない脅威にさらされて混沌とした現代に必要なものが何かを教えてくれるはずだ。