『モンテ・クリスト伯』で発揮 ディーン・フジオカの摩訶不思議な存在感

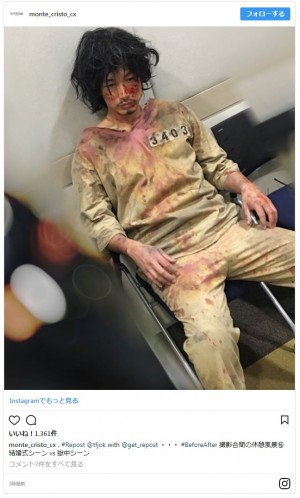

運命のいたずらに翻弄された人生の落差を最大限に表現する役目を担っていた能天気な映像。そして、作品全体に漂う不思議さやうさんくささが、物語からリアリティを徹底的に排除しつつも、不思議な説得力を持たせている。そこには、ディーン・フジオカという人の摩訶不思議な存在感、浮世離れ感が大いに機能しているはずだ。

この役を演じられるのはディーンだけ。さらに言えば、この人なしではドラマ化は成立しなかったな、とも感じる。

どこにいても浮き立つ、異質な存在感。当時、まだ知名度の低かった彼が、連続テレビ小説『あさが来た』(NHKほか)で五代友厚役として脚本家・大森美香に抜擢されたのも、まさにこの理由からだった。ディーンに対して、親近感はまるで湧かないし、共感もできない。生活感もリアリティも感じないし、心の機微もよく分からない。しかし、上品にぶっ飛んでいて、観る者を圧倒し、ワクワク感を与えてくれる。これってフィクションにおいて、非常に重要なことではないだろうか。

ディーンを真ん中に据え、今作の新井浩文や、高杉真宙、岸井ゆきのなどのように脇に達者な役者を置けば、大掛かりなセットなど必要なく、時代や国、様々なものを軽く超越するスケールの大きなエンタメ作品が作れる気もする。ありきたりな日常を一足飛びに超え、常識を瞬時にぶち壊すスケールの大きさが、ディーン・フジオカにはある。この存在感を生かせば、古今東西の名作の数々や、昔懐かしいアニメや童話、あるいはSFなども映像化できるかもしれない。ドラマ界の新たな鉱脈として、ディーン・フジオカの浮世離れ力にあらためて期待したい。(文/田幸和歌子)