〈高橋ヨシキの最狂映画列伝〉Vol.4 映画史上最大の問題作『食人族』はなぜ生まれたか、その潮流を辿る

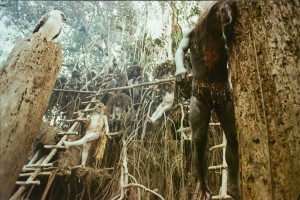

このような「トラヴェローグ」映画の興隆と、「初の長編ドキュメンタリー映画」こと『極北のナヌーク』の興行的成功はエンターテインメント映画の世界にも直接的な影響をもたらした。気鋭の映画製作者メリアン・C・クーパーとアーネスト・ショードサックはタイ北部に赴いて『チャング』(1927)という作品を作り、同作は「1928年最も話題を呼んだ映画」となった。『チャング』はさまざまな動物に囲まれたジャングルで生活するプリミティブな人々の姿をユーモアを交えて描いた半ドキュメンタリー作品だが、同作最大の見せ場は象の大集団が暴走する場面で、丸太で作った防護壁がいとも簡単に突き崩され、高床式の住居が成すすべもなく破壊される大スペクタクルが展開する。数年後、クーパーとショードサックは『チャング』の「トラヴェローグ」要素を映画史上最大のエンターテインメント映画に昇華させる。それが『キング・コング』(1933)である。

映画『キング・コング』(1933) 写真提供:AFLO

映画『キング・コング』(1933) 写真提供:AFLO

バートン・ホームズの映画から『極北のナヌーク』、『チャング』、『世界残酷物語』そして『食人族』へと至る潮流の特色は「映画製作」と「冒険」がイコールで結びついているところにある(『キング・コング』は「映画製作=冒険」という構図をメタ的に娯楽映画のプロットラインとして利用している)。エキゾチックで「野蛮」な世界を、どこまでもリアルに追体験させてくれるメディアとしての「映画」。事実、バートン・ホームズの講演会は「バーチャルな紀行体験」をもたらすエンターテインメントとして歓迎され消費され、その公演数は生涯で8000回を超す。

ルッジェロ・デオダート監督の食人族映画『カニバル/世界最後の人喰い族』(1976)と『食人族』は、ある意味民族誌学的(Ethnographic)ともいえるアプローチに特色がある。デオダートは『カニバル』の着想を幼い頃に「ナショナル・ジオグラフィック」誌のグラビアで見た、「ミンダナオ島の巨大な洞窟で暮らすカニバル部族の写真」から得たが(その洞窟をデオダートは探し当てて、実際にそこで『カニバル』の撮影を行った)、『食人族』の強烈なリアリズムが他の追随を許さないのも、「映画製作」がそのまま製作者たちにとっての「冒険」であったからこそである。アジアと南米の「食人族」が無造作に混同され、お約束のようにコブラ対マングース、あるいは蛇に食われる小猿のフッテージが使い回されるウンベルト・レンツィ(*4)の一連の「食人映画」と比べても『食人族』のリアリズムは突出している(レンツィの食人映画にはまた別の牧歌的な魅力がある、ということはあるにせよだ)。

*4 イタリアの映画監督。イタリアが70年代後半~80年代初期に量産した残酷映画の元祖的な作品を手掛けた。