柴咲コウ、“律する”という意識が強くあった時代を経て「ここらへんでまた爆発したい」

マイペースな兄に振り回され続ける妹・理子。映画『兄を持ち運べるサイズに』で、家族という厄介で愛おしい関係性の中に生きる女性を繊細に演じた柴咲コウ。社会的な役割を意識し、自らを律してきた時代を経て、柴咲は今、パブリックイメージという名の鎧を脱ぎ捨てようとしている。保守的な自分を壊し、「また爆発したい」。その言葉は、スクリーンで魅せた理子の人間味とも響き合いながら、彼女の新たな幕開けを静かに、しかし力強く宣言している。

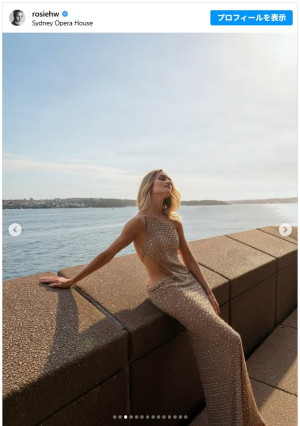

【写真】じっと見つめる眼差しが美しすぎる! 柴咲コウ、インタビュー撮りおろしショット

■監督の「こだわり」が引き出した、誰も見たことのない表情

映画『兄を持ち運べるサイズに』で柴咲が演じるのは、自分勝手な兄(オダギリジョー)に振り回されてきた主人公・理子。家族という普遍的なテーマだからこそ、その捉え方は千差万別であることに、柴咲は改めて気づかされたという。

「私の中では『家族というのはこういう感じ』というものがあったのですが、それが他の人に通用するかと言えば、実は全然違うのかもしれない。“かぞく”と三文字で言いますけれど、本当にたくさんの形があるのだなと気づかされる作品でした。ですから、私なりの解釈と理子がうまく溶け合って、今回の役を演じられればいいかなと思いました」。

理子の「隠し事はしたくない」という明け透けな部分は、自身と重なるところでもあった。だが、その正義感が、かえって見えなくさせていたものもあった。

「近いからこそ言い過ぎてしまう部分はあるけれど、言わないよりはいい、という部分があります。反面、言葉にできない感情とか、出せない自分の弱さというものがあるじゃないですか。家族だからこそ自分の弱い部分は見せたくない、という人もいる。理子も私もそれで少し成長させられたのかな、と思いを馳せました」。

映画『兄を持ち運べるサイズに』場面写真 (C)2025 「兄を持ち運べるサイズに」製作委員会

映画『兄を持ち運べるサイズに』場面写真 (C)2025 「兄を持ち運べるサイズに」製作委員会

そんな理子の複雑な人間味をスクリーンに焼き付けたのが、中野量太監督だ。そのこだわり抜く演出スタイルは、柴咲にとって心地よいセッションの時間となった。

「中野監督のこだわり方が私は好きでした。『僕の思う、いま撮りたい理子はこういう感じ』と、諦めないで丁寧に説明してくださるんです。本当に、ばか正直みたいなところがあって(笑)。カットの声がすごく生き生きしていたら、『ああ、いいのが撮れたんだ、うれしい』となりますし。本当に少年のような方でしたね」。

中野監督は「今まで見たことのない柴咲さんを見せたい」と力説したという。その言葉に応えるように、柴咲はただ身を委ねた。完成した作品を観た時、技術的な後悔がよぎることの多い普段とは違い、驚くほど客観的に物語に没入できた。それは監督の確かな手腕の証でもあった。