映画館の窮地を救ったジブリ “生きろ。”――再発見される『もののけ姫』の価値

■宮崎駿執念の作品づくり

先述したドキュメンタリーの巻頭には「創りたい作品へ、造る人達が可能な限りの到達点へとにじりよっていく。その全過程が作品を創るということなのだ」という言葉が掲げられている。大自然と神、精霊、人間の複雑な関わり、民族・性別・病に対する差別意識。登場人物たちも自らの理想と現実の大きな矛盾を悟りつつ、口をつぐみ、目を伏せる。

明快なエンタテインメントとは程遠い、辻褄(つじつま)の合わない題材と格闘しながら、製作費20億円を投じた超大作の結末が決まらず思い悩む宮崎監督。このドキュメンタリーには、監督個人のヴィジョンを周囲のスタッフが必死で汲(く)み取り、共鳴し、膨大な手間暇をかけて手探りで『もののけ姫』を作り上げてゆく日々が綴られている。

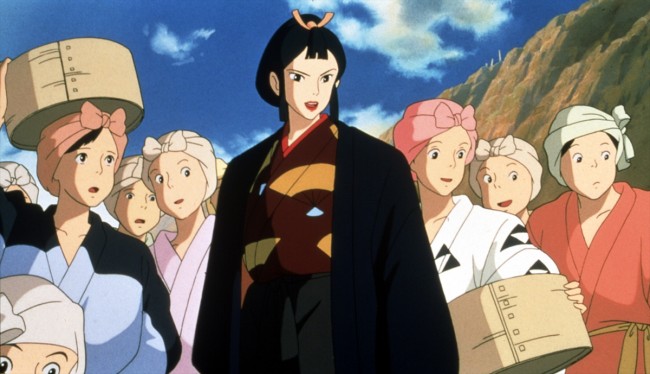

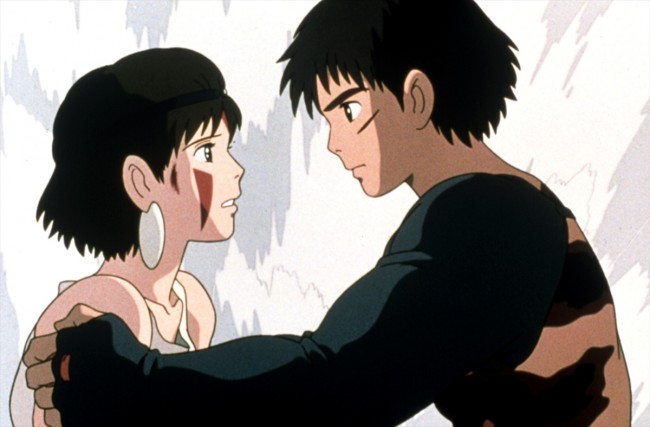

『もののけ姫』(1997) 写真提供:AFLO

『もののけ姫』(1997) 写真提供:AFLO

技術面でも3DCGの導入でアナログからデジタルへの移行期と重なり、フルセル画の作品としてはジブリ最後の1本となった『もののけ姫』。使用した作画枚数は14万枚以上。だが、もちろん絵作りも一筋縄ではいかない。「透視図法は錯覚。コンピューターで作った映像には面白味がない。歪んでる方が気持ちがいいんです」と、ほほえむ宮崎が描いたラフ画を前に、作画監督の安藤雅司も思い悩む。

「スタイル化されていないところに宮崎監督の動きのリアリズムがある」。例えば、ちょっとした“うねり”の線。これを皺(しわ)だと解釈すると、その線の意味が限定されてしまう。万事が妥協なく、単純明快な記号化を拒む意識との戦いなのだ。

■声優に起用された豪華俳優陣とジブリの転換期

和やかな表情で自らのこだわりを貫く宮崎監督との“戦い”は豪華声優陣にも及んだ。森光子や田中裕子、松田洋治に小林薫ら、役者陣の巧みな表現力に強く頷き、五百歳の猪神に扮した今は亡き大物・森繁久彌の変幻自在の芝居に感嘆するも、細かなニュアンスに積極的に注文をつける監督。三百歳の山犬役に抜擢され、完成披露会見で「私が姫役だと思ったのに」と笑いをまいた美輪明宏には、森繁演じる猪神と恋仲にあった裏設定を伝え、微妙な感情を引き出す。一方、もののけ姫役の石田ゆり子は、公開初日の舞台挨拶で「監督が細かく指示してくれたんですが、それが多すぎてワケがわからなくなった」とポツリ。

壮大な音楽は宮崎作品には欠かせない久石譲が担当。聴けば一瞬で神秘的な異世界が広がるカウンターテナー、米良美一が歌う主題歌も忘れ難い印象を残した。また、製作元の徳間ジャパンがディズニーと提携、『もののけ姫』は全米で初公開された記念すべきジブリ作品となった。

■公開から23年を経て

『もののけ姫』(1997) 写真提供:AFLO

『もののけ姫』(1997) 写真提供:AFLO

「子どもには難しいと言われたが、むしろ子どもが一番よく分かってくれるはずだ」と宮崎監督は言う。監督自身も含めた大人が説明できない現実の不安を、同じ問題を抱えて同じ時代を生きる実感として子どもたちに提示する。伝達ではなく表現を。メッセージではなく感覚の共有を。宮崎駿がスタジオジブリの全勢力を賭けて生み出した『もののけ姫』は、晴れない社会不安のなかで、それでも生きる力強さを問う作品だった。

本当の意味で優れた作品は、時代が移り、価値観や社会の情勢が変化しても、観客の側が新たな主題や意味を作品のなかに見出す。映画館に舞い戻った『もののけ姫』は今、頭で理解しきれなかった宮崎駿監督の心を、肌で感じ取れる作品として、再び新しい命を吹き込まれたのだ。(文・山崎圭司)