藤原釜足

藤原釜足 出演映画作品

-

七人の侍〈新4Kリマスター版〉

制作年:2025年10月17日(金)公開

第15回ヴェネチア国際映画祭銀獅子賞に輝き、後の映画史に絶大な影響を与えた『七人の侍』を、2024年新4Kリマスター版で上映。戦国時代を舞台に、毎年襲来する野武士の脅威に対抗すべく、村人が歴戦の浪人たちに助けを請い、壮絶な戦いを繰り広げる。監督は黒澤明。出演は三船敏郎、志村喬、木村功、藤原釜足、加東大介、宮口精二ら。

-

隠し砦の三悪人〈4Kデジタルリマスター版〉

制作年:2021年9月17日(金)公開

黒澤明と三船敏郎がタッグを組んだ11作目で、黒澤監督初のシネスコープ作品が、“4Kデジタルリマスター版”の鮮明なる映像で劇場公開。戦国時代、敗軍の大将が、世継ぎと黄金を手に同盟国に脱出を試みる様をスリル満点の展開と共に描く。『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』に多大なる影響を与えた1作としても有名な1作。

-

涙にさよならを

制作年:

父が後妻をもらったことで家を飛び出した青年と彼の恋人は、ひょんなことから年老いたスリと知り会った。ある日、そのスリがスッた運転免許証がもとで一同は麻薬団に狙われるハメになる。橋幸夫主演の青春アクション映画。演出には喜劇を得意とする前田陽一があたっている。

-

戦火の果て

制作年:

かつて軍港としてにぎわっていたものの、今ではさびれた港町を舞台に、元海軍大佐とかつての部下、そして一人の女性をめぐる愛憎を描くメロドラマ。二人の男の対決に吉村=新藤コンビは戦争責任問題を追及するが、全体的に甘くご都合主義的な内容なので鋭さはない。吉村・新藤・山田典吾・殿山泰司らによって結成された近代映画協会第1回作品。

-

泥にまみれて

制作年:

志乃は学生時代、鶴岡知而と知り合い結婚した。やがて長女が生まれ、知而は劇作家として成功するが、当局の弾圧で公演は中止、劇団員は留置される。嫁いだばかりで夫の浮気から実家へ帰ってきた長女に、志乃が自分たちの夫婦の足跡を語って聞かせる形で、ストーリーが進行。苦労ばかりで泥にまみれた20年の女の人生模様をじっくりと描き抜いた女性映画。

-

逃げだした縁談

制作年:

3人の子供を持つ瀬戸口鉄造は、日之丸自転車の販売係長だ。娘の昌代は宣伝課の三上、昭和製菓宣伝課に勤める長男・正一はデパート店員の小島とみ江、城北大生の次男・明夫は女子大生の西条則子と3人の子供たちはそれぞれ好意を持つ相手がいた。そんなある時、鉄造に課長昇進の話がまわってきたが……。松竹大船撮影所が最も得意としたホーム・ドラマの佳作。

-

続・佐々木小次郎

制作年:

「佐々木小次郎」3部作の第2作。海賊船で自由都市・堺にやって来た小次郎は、琉球娘・奈美と出会うが、元の恋人・兎弥とも再会。三角関係のドラマが繰り広げられる。恋人との出会いと別れを繰り返す小次郎の色男的なキャラクターが固まった。海賊・郡智丸に扮した戸上城太郎と曽呂利伴内役の山本礼三郎の好演が光る。

-

泣きぬれた人形

制作年:

当時、歌手・俳優として頂点へ向かいつつあった美空ひばりの魅力を、全編に取り入れた人間ドラマ。ガード下で貧しいながらも仲良く暮らす隆治とアヤ子の兄妹。だが、隆治はまちがって警察に捕まり、アヤ子は一人残される。スリのきみ子と知り合ったことがキッカケで、アヤ子は歌の才能に目覚めるのだが……。

-

色ぼけ欲ぼけ物語

制作年:

上官たちが終戦直後に隠したとされる時価3億円のダイヤモンドの話を聞かされた主人公の金作は、戦友たちとそのダイヤモンドの捜査を開始する。喜劇を得意とする堀内真直演出のユーモア作品。主演は堀内とはなじみの伴淳三郎。脚本には、後の江戸川乱歩賞作家の小林久三が参加している。

-

どぶ

制作年:

終戦直後の横浜・鶴見川のほとりの湿地帯に建ち並ぶバラック作りの部落を、新藤兼人が実際に取材し映画化した作品。河童沼のルンペン部落に住む失業中の頭の弱い女、競輪狂の男、労働争議そっちのけの工員、新興宗教にすがる老婆、元新劇の名優だったと自称する男たちの人間模様を描く。「どん底」を思わせる美しい映画。

-

素晴らしい悪女

制作年:

金だけを信じる女・ミカは、多くの愛人と肉体関係を結んでいる。彼女のアパートの隣に住む一流大学の学生・葉介は、そんな彼女の自由な生き方に憧憬を抱く。ある日、ミカは密輸宝石を手に入れるチャンスをつかみ、葉介が相棒を買って出るが……。石原慎太郎の小説『明日に船出を』を恩地日出夫が映画化。

-

影武者

制作年:

黒澤明が久しぶりに挑んだ時代劇として話題を集め、カンヌ国際映画祭でグランプリを受賞した。外国版プロデューサーとしてフランシス・F・コッポラとジョージ・ルーカスが参加し、アメリカでも公開されて独創的な様式美と壮麗な合戦絵巻が評判を呼んだ。日本での黒澤映画は「どですかでん」以来10年ぶり。ロケは北海道から姫路城、熊本城と日本を縦断し、富士山麓には壮大な武田屋形のオープンセットも建てられた。あやうく処刑をまぬがれた盗人が武田信玄の影武者となり、信玄の幻に威圧されながらも敵をあざむいていくという設定は面白いが、往年の黒澤映画を貫くヒューマニズムが影をひそめたことは否めない。

-

暁の追跡

制作年:

1947~51年まで新東宝に在籍した市川崑は、数々の通俗メロドラマを作っている。この作品はそれらとは違った野心作で、カメラを交番の中に据え、ドキュメンタリー・タッチで警官の活躍を描いたもの。のちの様式美に至る様々な手法を模索していた時代の佳作。

-

喜劇 ここから始まる物語

制作年:

主演が植木等であり、題名にも喜劇とうたっているものの、実はシリアス・ドラマという珍妙な一編。売れない小説家が講演会で行う自作の再現と、同じことが現実にも起こるという2部構成で、前半が喜劇調に描かれる。霊感少年と記者の物語で、後年、斎藤耕一はヴィットリオ・デ・シーカ監督の「ミラノの奇蹟」になるはずだったと語っている。

-

どん底〈1957年〉

制作年:

ゴーリキーの同名の戯曲を、監督の黒澤明と小国英雄が翻案。陽の当たらない、江戸の場末の棟割長屋に暮らす鋳掛屋、夜鷹、飴売り、遊び人、役者くずれ、泥棒、お遍路など、様々な人々と嫌われ者の大家夫婦が織り成す辛口の人生模様。黒澤としては珍しく短期間・低予算で仕上げた作品である。それまでの長い製作期間と膨大な製作費に業を煮やした東宝は、この作品を黒澤自身に製作させた。黒澤はオープン・セット一杯と室内セット一杯だけを作り、入念なリハーサルをして複数のカメラで一気に撮り上げたといわれている。

-

生きものの記録

制作年:

町工場の経営者、中島喜一は原水爆の実験に脅威を感じ、この地球上で安全な場所は南米しかないと考える。そして、家族にも相談しないで南米への移住を計画。工場で生計を立てている息子たちは父の計画に猛反対し、父を裁判にかける。財産を自由に処分できない準禁治産者に認定してもらうためだ。ブラジルへ行けなくなった中島は、急に不安が募って発狂し、工場を放火してしまう……。黒澤明が原水爆反対の立場を表明した映画だが、興行的には失敗した。三船敏郎がフケのメイクで熱演。黒澤との名コンビで知られる音楽の早坂文雄は、主人公の心の不安を映し出す主要な楽曲を残したあと、作品の完成を見ることなく逝去した。

-

或る剣豪の生涯

制作年:

鼻が人一倍大きい駒木兵八郎、彼は自らの容貌を気にして、ひそかに想いを寄せる千代姫にもその心を打ち明けることができない。そして彼女の恋人・十郎太に恋の手ほどきまでしてやる始末。言うまでもなくこれは「シラノ・ド・ベルジュラック」の翻案。

-

青幻記 遠い日の母は美しく

制作年:

吉田・大島・篠田ら“松竹ヌーヴェル・ヴァーグ派”の監督たちの代表作を手掛けた撮影監督・成島東一郎の初監督作品。一色次郎の同名小説の翻案で、30年ぶりに故郷を訪れた男の若くして死んだ母への追慕の情を、回想形式で描く。舞台となった沖永良部島の風景が美しい。

-

坊っちゃん〈1935年〉

制作年:

夏目漱石の同名小説の最初の映画化。監督は、東宝の屋台骨を支えた監督の一人、山本嘉次郎で、彼にとっては東宝の前身P・C・Lに入社して3作目にあたる。内容は、松山の中学教師として赴任してきた江戸っ子の坊っちゃんが、野ダイコ、赤シャツといった権力に迎合する人々と反目し、我を通して去って行くというもの。この作品のヒットは、のちの東宝文芸路線の基盤を築いた。

-

悪い奴ほどよく眠る

制作年:

当時ひんぱんに起きていた政治汚職をテーマにした黒澤明の力作で、黒澤プロの第1回作品。父親を汚職事件の犠牲で失った孤児・西幸一が、父親を死に追いやった元凶である政治家たちに様々な方法で復讐していくが、悪の根源はもっと深いところにあった。現代悪の汚職にメスを入れるというきわめて社会性の強いテーマながら、黒澤明は娯楽映画としても十分楽しめるように、スリルとサスペンスに富んだ作品に仕上げた。その反面、汚職の核心の部分が薄められてしまった点は否めない。西幸一に扮した三船敏郎はやや一本調子だが、老政治家に扮した森雅之のキャリアの重みを感じさせる巧演は見事。

-

なつかしき笛や太鼓

制作年:

32年間松竹に在籍し作品を発表してきた木下惠介の、松竹退社後第1作。松竹を去ったあとは木下プロを主宰し、TVシリーズを手掛けてきた彼の3年ぶりの映画である。内容は、瀬戸内海の貧しい島で生まれ育った少年少女たちが、バレーボールの練習に打ち込み、ついには大会で優勝する、というもの。

-

透明人間〈1954年〉

制作年:

東宝SF路線で“怪獣”ものと並行して企画された“変形人間”ものの第1作。戦争中、特殊部隊で実験台となり“透明人間”のまま終戦を迎えた男と、透明人間を装って悪事を重ねる不良との対決を描く。物語展開に多少の無理はあるものの、円谷英二の特撮は見事。

-

牝犬〈1951年〉

制作年:

保険会社に勤務するまじめ一筋の経理部長・堀江は、部下が会社の金を使いこんだことをきっかけに、浅草のレビュー劇場へと足を運ぶ。そこで知り合ったエミーと深い関係になり、とうとう港町に二人でキャバレーを開くのだが……。男を骨抜きにしてズルズルと身を落とさせていく女を、京マチ子が妖艶に演じる危険な女のドラマ。

-

隠し砦の三悪人

制作年:

戦国時代、秋月家は隣国の山名家に敗れ、秋月家の大将真壁六郎太は世継ぎの雪姫を擁して隠し砦にこもった。近くの泉には薪に見せかけた軍資金の黄金200貫が隠されている。同盟国の早川領へ脱出しようとする六郎太は近くの沢で二人の百姓に出会い、彼らを脱出に利用することを考える。こうして雪姫と六郎太一行の脱出行が始まった……。難関につぐ難関をあの手この手で突破する、スリルとサスペンスとユーモア満点の痛快にして豪快な娯楽巨編。黒澤は他の3人の脚本家に次々と難関をつきつけ、いかにして突破するかを考えさせ、脚本を作り上げたといわれる。狂言回しのごとき二人の百姓が「スター・ウォーズ」における“C3P-O、R2-D2”の2体のロボットに受け継がれていることは有名な話。黒澤初のシネマスコープ作品。

-

この首一万石

制作年:

武家の奉公人である下郎の悲劇を描いて封建社会の身分制度や武士道礼賛の気風を痛烈に批判した、伊藤大輔監督の時代劇。1920年の「下郎」、そのリメイクである1955年の「下郎の首」に続く3部作の一編。美男スターで売り出した大川橋蔵のみずみずしい演技と二役を演じる江利チエミの愛らしさが魅力。

-

浅草の肌

制作年:

「痴人の愛」のナオミ役で、奔放な女性の魅力を見せた京マチ子が、本作でも男を知りつくした踊り子クルミに扮して、女豹のような妖しい色気をふりまいている。浅草六区の裏通りにあるレビュー劇場・美銀座。そこの演出家・香坂は厳格な男で知られていた。ある日、クルミが劇場にやって来て……。木村監督が京マチ子の持ち味を充分に引き出した。

-

女の四季

制作年:

丹羽文雄の風俗小説『かしまの情』の映画化。戦後の東京に上京してきた引揚者・境万亀を中心に、ある一軒家で共同生活する貧しくも強く生きる人々の姿をユーモアとペーソスたっぷりに描いている。戦中から戦後にかけて不振を続けていた豊田四郎が初めて脚本に八住利雄を迎え、復調のきっかけとなった作品。

-

夫婦〈1953年〉

制作年:

ある地方都市から東京へ転勤してきた安サラリーマン・中原伊作とその妻・菊子。彼らは、妻を失い独り身の武村という男の家に同居させてもらうことになるのだが……。すでにハネムーン気分も遠い昔のこととなった結婚6年目の夫婦が、一人の独身男と生活をともにするなかで、曲折の果てに夫婦の深い愛情を確認し合うに至るまでを描いた、成瀬お得意の小市民ホームドラマ。成瀬が最も充実した作品群を連作した1950年代前半の作品で、水木洋子、中井朝一といったベスト・スタッフが脇を固めている。必要最小限の登場人物で人生のすべてを描ききってしまうシナリオと演出の素晴らしさは驚異的。

-

用心棒

制作年:

「悪い奴ほどよく眠る」に次いで作られた黒澤プロ作品第2作。“のびのびと楽しんで撮った”と黒澤明本人が言う通りの痛快娯楽時代劇となった。二人の親分が縄張り争いをしているために、ゴースト・タウンのようになってしまった宿場町。そこへ得体の知れない浪人者・桑畑三十郎がふらりとやって来て、用心棒として高く買ってくれる方につくという。やがて巧みな策略で双方を戦わせ、いざという時には自らの刀を抜いて、町の大掃除に成功すると、彼はいずこへとも知らず去っていく。殺陣シーンのすさまじさとともに、ユーモラスなタッチも忘れがたい。登場人物の中では、ピストルを持ちマフラーを首に巻いた、キザでニヒルな殺し屋を演じた仲代達矢の存在感が光る。主演の三船敏郎は、第22回ヴェネチア映画祭で見事男優賞に輝いた。およそ時代劇とは思えないような快活な佐藤勝の音楽も出色。1964年にはイタリアのセルジオ・レオーネ監督が本作を翻案して「荒野の用心棒」を作り、これも大ヒットとなった。また、ハリウッドでも1996年に、ブルース・ウィリス主演「ラストマン・スタンディング」の名でリメイクされた。

-

生きる

制作年:

ベルイマンの「野いちご」などとともに、老人を主人公にした世界的名作の1本として、観る者に深い感銘を与えずにはおかない作品。黒澤明の最高傑作と賞する人も多く、現在ハリウッドでリメイクを製作中。市役所の市民課長・渡辺勘治は、30年間無欠勤という模範的な役人だが、ある日自分が胃ガンで余命いくばくもないことを知る。早くに死に別れた妻との間の息子にも冷たくされ、絶望と孤独に陥った渡辺は、街へさ迷い出て飲み慣れない酒を飲む。“自分の人生とは一体何だったのか……”。しかし、元気な女性と出会い渡辺は人間が本当に生きるということの意味を考え始め、人生の最後に少しでも市民の役に立つことをしようと、下水溜りを改善して小公園を作ることに情熱を注ぐ……。黒澤明は、非人間的な官僚主義に対して痛烈に批判するとともに、人間が生きることについての哲学的な問題をも提示している。真面目一徹の渡辺が、老いて初めて夜の歓楽街を取り憑かれたようにさまようシークエンスの、めくるめく映像センスも忘れがたい。

-

喜劇 特出しヒモ天国

制作年:

松竹で“女”シリーズを撮った森崎東が、初めて他社で撮った作品。サラリーマンの昭平はストリップ小屋で警察に捕まってしまう。そのことがきっかけになって、昭平はストリップ小屋の支配人に転職。一方、昭平を捕まえた刑事はストリッパーのヒモとなる。

-

心中天網島

制作年:

篠田正浩が10年来構想を練っていた近松門左衛門の浄瑠璃を映画化。脚本に詩人の富岡多恵子と音楽家の武満徹が参加している。紙屋治兵衛は、女房子供のある身で女郎・小春と深いなじみになり、ついには女房を捨て小春と情死行に至る。前半の浮世絵の複写や、巨大な文字の壁などで構成されたユニークなセットが舞台となり、後半の道行きや心中の場面はロケ撮影となっている。墓地での濃厚なラブシーンや、最後の鮮烈な心中シーンに治兵衛と小春の情熱的な愛と性が象徴的に表現される。成島東一郎の白黒の映像と、武満の音楽が独特の雰囲気を作っている。女房と遊女の二役をこなす岩下志麻の演技も高く評価された。

-

セーラー服と機関銃

制作年:

「翔んだカップル」で鮮烈なデビューを果たした相米慎二監督が、再び薬師丸ひろ子と組んで撮り上げた奇妙で痛快な一編。ひょんなことからヤクザの一家の組長にさせられてしまった高校生の女の子が、おっかなびっくり、そして少しずつ組長になりきっていくのだが……。幼さが消えて、次第に女っぽくなってきた薬師丸ひろ子の人気で映画は大ヒット。彼女がマシンガン片手に相手の暴力団の事務所に乗り込んで、弾丸の雨をまき散らし、うっとりした表情でつぶやく“カイカン……”という言葉が流行した。翌年の1982年には131分の完璧版が公開された。

-

箱根山

制作年:

箱根の2軒の旅館、玉屋と若松屋は血縁同士なのに先祖代々犬猿の仲。互いに敵意をむき出しにして対抗意識に燃えていた。だが、若松屋の一人娘・明日子の家庭教師を、玉屋の後継ぎ・乙夫がすることになった。やがて、二人の間には恋が芽ばえて……。川島雄三監督の文芸ドラマ。

-

桃中軒雲右衛門

制作年:

明治時代に一世を風靡した実在の浪曲家・桃中軒雲右衛門の半生を描いた真山青果の同名原作を、成瀬巳喜男監督が映画化。雲右衛門の妻・お妻の存在に重点が置かれ、夫の出世に献身的に尽くす妻を描いた女性映画ともなっている。主演の月形は吹き替えなしで浪曲を実演、細川ちか子の抑制された演技も素晴らしく、翌年、成瀬夫人となる千葉早智子が華やかな彩りを添える。

-

七人の侍

制作年:

日本の時代劇に西部劇の面白さを取り入れ、黒澤流のヒューマニズムを盛り込んだ黒澤映画の最高峰。その後、「荒野の七人」「宇宙の七人」など、この映画をお手本にした作品が続出した。志村喬演ずる勘兵衛が泥棒を斬るシーンでスローモーションが使われているが、これにヒントを得たサム・ペキンパーがアクション場面でこの手法を引用したことは有名な逸話。戦国時代、野武士が野盗化していた頃。貧しい農村の百姓たちが、野盗から村を守るため、侍を雇うことにする。食うことにも窮する侍7人が集まり、百姓たちにも竹槍による即成の軍事訓練を始めさせる。そしてついに野武士の群れが全力を上げて村に攻撃をしかけてきた……。早坂文雄作曲の『侍のテーマ』が実に印象的に使われており、次に展開するドラマへの期待感を盛り上げる。無口なサムライの久蔵を演じた宮口精二は、それまで剣道を1度もやったことがなかったが、この映画の中では日本一の剣豪に見えるから不思議だ。映画のマジックといえるだろう。

-

秋立ちぬ

制作年:

女性映画で名高い成瀬巳喜男監督が、前年の「コタンの口笛」に続いて子供を主人公にした作品。父親を亡くして母の実家に引きとられた少年と近所に住む妾の娘との淡い交流を描く。少女の描写に、のちの成瀬映画のヒロイン的要素がうかがわれ、興味深い。

-

なみだ川

制作年:

山本周五郎の名作『おたふく物語』を三隅研次が情緒豊かに演出した佳編。江戸・日本橋を舞台に、長唄の師匠、おしずと仕立屋のおたかの姉妹が、お互いの幸せを願って見せる美しい姉妹愛を描く。藤村志保と若柳菊が、姉妹に扮し好演。

-

藤十郎の恋〈1938年〉

制作年:

元禄時代の京都南座の役者・坂田藤十郎は、近松の『大経師昔暦』の濡れ場をいかにしてリアルに演ずればよいか悩む。女を自殺させてまでもその芸をきわめようとする残酷非情な坂田の芸道精神を描く大作。林長二郎改め長谷川一夫の東宝移籍第1回作品。助監督は黒澤明。

-

ある大阪の女

制作年:

貧苦の中を、だらしない男どもをダシに身体を張って生きる悪女をじっくり描いた人間ドラマ。アヤコは貧民街育ち。婚約者の進は借金に苦しみ、弟はヤクザで父はヤケ酒をあおっている。彼女は勤務会社の社長から預かったヘソクリを使い込もうとしてバレるが、逆に社長にとり入って彼をだまし、進の借金返済をもくろむ。

-

女生きてます 盛り場渡り鳥

制作年:

前3作で藤原審爾の原作を使い果たしたため、森崎東監督と掛札昌裕によるオリジナル・ストーリーが練られた。男に触られるとジンマシンが出る女・初子と、吃音障害の労務者・善五が結ばれるまでを、おなじみ“新宿芸能社”を舞台に描く。

-

鶴八鶴次郎

制作年:

第1回直木賞を受賞した川口松太郎の同名小説を映画化した成瀬巳喜男監督の名作。同年「藤十郎の恋」で再起した長谷川一夫と、溝口健二監督の「浪華悲歌」「祇園の姉妹」(1936)で女優開眼した山田五十鈴が主演している。物語は明治から大正初期にかけて人気の絶頂にあった新内の名コンビ・鶴八鶴次郎の愛情と芸道との葛藤を描く。芸の話となると互いに一歩も退かない二人の、想いを胸に秘めながらの喧嘩沙汰がもどかしく、芸人の厳しさを知った鶴次郎が、自らを犠牲にしても鶴八を幸福な家庭生活に収まるように仕向けるラストが切ない。風景のショットの連鎖などにサイレントの名残りを見せる演出が印象的である。

-

妻よ薔薇のやうに

制作年:

中野実が新生新派のために書いた『二人妻』を映画化した成瀬巳喜男監督の名作。砂金探しに出たまま家を捨てた男と女流歌人である妻、そして正式な妻ではないものの男に献身的な愛を捧げる芸者上がりの妾の三角関係を、歌人との子である若い娘の目を通して描く。才女だが冷淡な女よりも、優しく無心な女を選ぶ男という劇的構造を持ちながら、各人の微妙な心の揺れを、繊細かつ緻密に表出して単純な図式に陥ることのない演出が秀逸。とりわけ夫を激しく想いながらも、意に反して冷たい態度をとってしまう妻の描写は見事である。娘役を演じる千葉早智子はやがて成瀬夫人となり、その後離婚して映画界から去った。

最新ニュース

-

『リブート』鈴木亮平、“松山ケンイチ”としてXに投稿「オッス松山ケンイチです!」

-

真木よう子、16歳年下イケメン恋人は「目の保養」 関係性明かす

-

櫻坂46、14thシングルセンターは藤吉夏鈴 四期生3名が初選抜

-

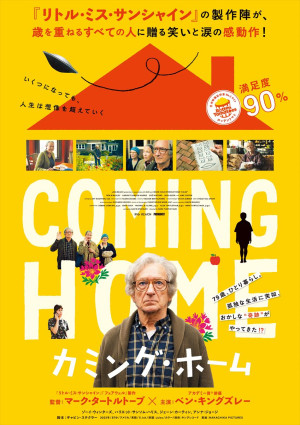

『リトル・ミス・サンシャイン』製作陣が贈る共感度100%の感動作『カミング・ホーム』公開決定

-

世界は呪いであふれている――映画『遺愛』6月公開決定 海外版ビジュアル&特報解禁

-

<第68回グラミー賞授賞式>バッド・バニー史上初の快挙! ケンドリック・ラマーが史上最多受賞ラッパーに

-

目黒蓮が明かす愛犬との別れ 浜辺美波&夏木マリと鼎談 『ほどなく、お別れです』スペシャルPVも公開

-

山田孝之らが長編オリジナル映画キャストの大規模オーディション「THE OPEN CALL」開催 「Lemino」で独占配信決定

-

マーゴット・ロビー、赤いレザーのミニドレスで美脚を惜しみなく披露

-

生田絵梨花、『風、薫る』で朝ドラ初出演! 研ナオコが語りも担当

-

『ばけばけ』借金完済から急転直下 不穏ラストに騒然「梶谷のせい」「今週はつらくなりそう…」(ネタバレあり)

-

宮野真守&WEST.神山智洋が劇団☆新感線にカムバック! 音楽劇『アケチコ!』6月より上演

-

『ホーム・アローン』母親役キャサリン・オハラさん死去、71歳 マコーレー・カルキンらが追悼

-

『ズートピア2』、国内興収140億円突破 映画『マリオ』を超えて国内洋画アニメ歴代興行収入第2位に

クランクイン!トレンド 最新ニュース ›

おすすめチケット

おすすめフォト

おすすめ動画 ›

最新&おすすめ 配信作品 ›

注目の人物 ›

-

X

-

Instagram