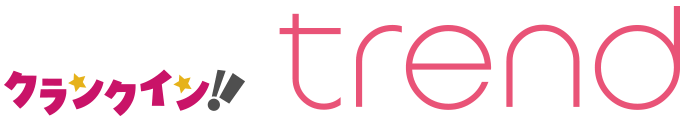

彼女は本当に我が子を殺したのか—? 『サントメール ある被告』本編特別映像初公開 国内外著名人からの絶賛コメントも

■飯岡幸子(撮影監督)

衒いなく置かれるカメラは気付けば見ているこちらまで撮り始める。映画の外側に隠れていることは出来ないのだ。

■小野正嗣(作家、仏文学者)

裁くのではなく、ただ耳を傾けること。慈しむ母と支配する母のあいだで揺れる娘の耳に届くのは、善悪の彼岸から聞こえてくる真実の声なのだろうか。

■川和田恵真(映画監督)

人種、性別、望まれる“私”から逃れようとするたびにどんどん道が塞がれてしまった彼女のこと。どんなに想像してもその心の深淵は見えない。それでも他者をわかろうとすることを諦めたくない、という希望が最後に残った。

■児玉美月(映画文筆家)

『サントメール ある被告』の政治的な美学は、ほかの追随を許さない。セリーヌ・シアマは「これは私たちの時代の“ジャンヌ・ディエルマン”」と賛辞を送るが、シャンタル・アケルマン同様、今後間違いなくアリス・ディオップは映画史で言及されつづけることになる。

■北村道子(スタイリスト)

この作品はいい意味でアバンギャルドである。かつて、この様な映画があっただろうか。軽い眩暈が起きそうな経験をしてしまった。

■高橋ユキ(裁判傍聴人/ノンフィクションライター)

もし私がこの裁判を取材するとしたら どう書くだろう?裁判で明らかになったのは動機ではなく社会における女性の現在地、そして孤独だった。

■和田彩花(アイドル)

年齢、性別、国籍、人種などのいくつかの属性が交差した複雑な情景が広がるこの映画を通して、日本でもしばしば報道される「乳児を殺害した母親」の立場がどのようなものであるか、どんな点が自分や周囲の出来事と共通しているかを考えていきたい。

■西川美和(映画監督)

この作品の人種的、社会的、歴史的、言語的な背景の複雑さの多くを、日本に暮らす私が読み解くことは難しい。けれども、子供を持つということの決して語られざる絶望、多くの女性をのみこむ洞穴のような孤独、という点において、この映画はあらゆる世界をつなげる細くて強い糸を持っている。

■三宅唱(映画監督)

忙しいと、どうしても目が届かなかったり、つい見逃さざるをえないことも多い。それに慣れてしまわないと生きづらいから、いっそ見ないふりすらする。ときには目に入るものを瞬時にジャッジし続ける快楽に溺れることもある。そうした習慣がやがて誰かや自分自身を致命的な不幸に追い込むことには薄々気がついているけれど、つい目を背けてしまう。

この映画は、裁判所という空間を捉え直すことで、「みること」と「誰かをジャッジすること」を切り離し、わたしたちを勇敢にさせ、地獄から救い出そうとする。

■久米宏(フリーアナウンサー)

カメラは 被告席に立っている女性に向かっていてビクとも動かない。我々も被告を凝視し続けることになる。この作品は、実際にあった裁判の記録に沿って創られている。被告の女性は、生後15ヵ月の赤ん坊を渚に置き去りにしたのだ。2015年に起きた事件だった。被告を演じるガスラジーには、監督は⼀切の演出をしなかったと聞く。

■山崎まどか(コラムニスト)

「女が語る」ということの重要性と本質をスリリングに、ハードボイルドに捉えた作品。法廷で証言する被告、弁護士、裁判官の女性たちの顔と言葉に釘付けになった。