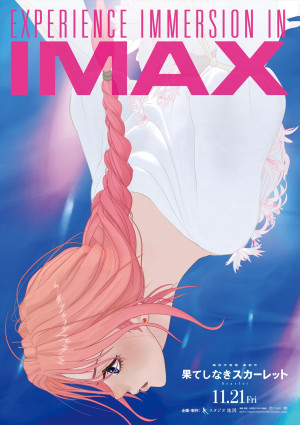

細田守監督、新作『果てしなきスカーレット』で描きたかった「報復の連鎖の先」

映画『果てしなきスカーレット』場面写真 (C)2025 スタジオ地図

映画『果てしなきスカーレット』場面写真 (C)2025 スタジオ地図

――本作で描かれる《死者の国》について、監督の死生観が反映されているのでしょうか?

細田:“生と死”というテーマはこれまでの作品でも描いてきましたが、今回それをよりはっきりと描こうと思ったきっかけは、コロナに罹患して入院したことです。ちょうど『竜とそばかすの姫』を作っている頃で、出来上がってもいないのに入院となってしまい、死を身近に感じるほどの大きな岐路に立たされました。もし悪化してしまったら、未完成の映画を誰が引き継いでくれるのだろうか?と……不安に苛まれていたんです。その際、看護師さんたちに親身になって寄り添ってもらって、本当に励まされました。

防護服のせいで顔の表情や姿がよく見えないのですが、それにもかかわらず利他の精神と深い優しさが伝わってきて。看護師さんになるには一種の才能が必要だと思ったんです。このような優しい方々がいるんだ、と。だから傷ついたり弱った人たちを支えることができるんだ、と……。今作で復讐心を持ち、傷ついたスカーレットと一緒に旅をする聖というキャラクターが看護師という設定なのは、その体験が大きく影響しています。

――《死者の国》の映像表現は、見ているだけで恐怖心があおられるものになっていると感じました。世界観はどのように作り上げたのでしょうか。

細田:どのように表現しようか考えている時に、日本美術の研究者の方とお話する機会がありました。その際、日本にたくさんある「地獄絵図」はどのように描かれているのか尋ねてみたところ、「あれは地獄に見えて、実は現世を描いているんですよ」と教えてくれたんです。それを聞いたときに、「なるほど!」と膝を打ちました。鬼がいたり、釜茹でされていたりと非常に殺伐とした風景が描かれていますが、地獄に行ったらああなるのではなく、すでに現世は地獄である、と。紛争の映像が流れる際にも、よく「地獄のような光景です」とレポートされていますよね。確かに現世に地獄はあって、僕たちはその中で生きているんだ、と。それを表現したいと思ったんです。

ヨルダンとイスラエルをロケハンしたのですが、エルサレムでは壁(※イスラエルがヨルダン川西岸地区内に建設した“分離壁”。パレスチナ人社会に深刻な影響を与え、紛争の一因となっている)の向こうのベツレヘムにも行けたんです。中東の荒野の中で宗教的なものが育まれた原風景を見ることができて、それがこの映画の中に色濃く反映されています。

――その中で、突然現代のシーンが組み込まれていて驚きました。どういった意図を持って差し込まれたものでしょうか。

細田:スカーレットの夢の中で、渋谷駅の前で大勢の人たちが踊っているシーンです。現代に生きる人(聖)にとっての“今”と、過去の人(スカーレット)が見る“未来”を相対的に見てほしかったんです。映画を観てくださる方が、スカーレットの目線で現代を見た時に、現在の世界が、遠い未来の風景に見えるように設計しました。

映画『果てしなきスカーレット』場面写真 (C)2025 スタジオ地図

映画『果てしなきスカーレット』場面写真 (C)2025 スタジオ地図

――芦田愛菜さんが普段のイメージとは違う、荒々しいスカーレットを演じたことも意外でした。芦田さんのキャスティングにはどんな理由が?

細田:芦田さんのパブリックイメージといえば、かわいらしくて利発。復讐にはまったく繋がらないですよね。しかし、だからこそ良いと思ったんです。彼女はさまざまな経験をつまれていて、長いキャリアで培われた表現力があって、その表現の幅がものすごく広いんだと改めて感じました。普通はご本人に近いイメージの役柄をキャスティングしがちですが、それとは違う役柄に果敢に挑戦することで、その人が持っている隠された力を引き出されるということがあると思うんです。芦田さんの今までにない新しい魅力を、スカーレットを通して感じてほしいですね。

――今作はプレスコ(※先に音声を録音し、後からその音声に合わせて映像を制作・撮影する方法)で収録されたそうですが、役者の演技を受けて表現を変えたシーンなどはありますか?

細田:クローディアス役の役所広司さんが最初に収録したのですが、力強さ、憎たらしさ、ずるがしこさ、哀れさなどの表現がものすごくて! 特に最後のシーンは、収録しながら鳥肌が立ちました。「人が極限に陥った時は、きっとこんな声を出すんだろうな」と思わされたと同時に、「これをアニメーションにするのは果たして可能なのか? 無理なんじゃないか?」と思うくらい。しかし、アニメーターさんがそれに負けない絵を丁寧に作り込んでくださいました。アニメーターさん自身の実力ももちろんありつつ、それを引き出すきっかけとなったのは、役所さんの芝居の影響があったからだと思います。アニメーションの可能性を大きく感じた瞬間でもありました。

その後の収録だった芦田さんや岡田さんたちも、役所さんの芝居を聞いてやらなければならないプレッシャーは相当なものだったと思いますが、役所さんのお芝居を受けてすばらしい表現を見せてくれました。

映画『果てしなきスカーレット』場面写真 (C)2025 スタジオ地図

映画『果てしなきスカーレット』場面写真 (C)2025 スタジオ地図

――未来から来た男に、主人公が「未来を変える」と宣言するシーンは、かつて監督が手掛けた『時をかける少女』にもありました。それは意識してのことだったのですか?

細田:いえ、作っている途中で「似ているな」と気がつきました。映画の特報で「『時かけ』から19年」というテロップを、若い宣伝プロデューサーが入れてくれたのですが、最初は「なんでこんな中途半端な数字を入れるんだろう?」と思っていたくらい(笑)。きっと彼は最初から気づいていたんでしょうね。

しかし構造は同じだけれど、言っていることも同じかというと、それは違うと思うんです。『時かけ』と『スカーレット』は、作られた時代背景の未来観が違う。『時かけ』の結末が原作と変わっているのは、1967年(原作刊行年)と2006年(映画公開年)とでは、未来観が違うから。必然的に結論も変わると考えて作りました。そして、この19年の間にまた未来観に変化があった。

感じるのは、2006年の方がまだ希望があったんじゃないかな。『時かけ』では「若い人のバイタリティによって未来を創っていってほしい」という思いを込めて作ったのですが……、今の若い人には同じことを無責任に言えないムードに満ちている。いろんなものにがんじがらめで不自由で、自分を責めがちで……。スカーレットも自分を責めて、自分の決めたことにがんじがらめになっている。でもみんな、自分自身の呪縛から抜け出して幸せになりたいと思っていると思うんです。そんな若い人たちの気持ちにこの映画が寄り添えたらと思います。スカーレットが自由を求めて自分の生き方を探す姿に、観てくださる方が気持ちを合わせて観てもらえたら幸いです。

(取材・文・写真:米田果織)

映画『果てしなきスカーレット』は、11月21日公開。