『愛の、がっこう。』凄まじすぎた、ラウールの演技 想像を超える展開の最終話を振り返る

関連 :

脚本家の井上が物語を終わらせたくなかったように、二人は最後の最後まですれ違い、最後の最後でようやく再会する。物語の作り手が、キャラクターとの別れを惜しむかのようにギリギリまで引き延ばされたラストシーンは、第6話の最後にカヲルが負ったけがなど、なんとなく漂わせていた死の匂いを払拭し(筆者は正直カヲルが死んでしまうのではと思っていた)、予想以上に希望的で愛の溢れたものだった。

砂浜で再会し、愛実の「愛」の字が間違えていたことに気づいたカヲルは、いつかにしたように、砂浜にたくさん書いて練習する。ここで重なる愛実の“愛の記憶”についての独白。それは物語を通して、これまで二人にとって対照的なものとして描かれてきた。カヲルは母親から愛された記憶もなく、おそらく過去の話をしながら撫でられた時に父親だと確信した松浦小治郎(沢村一樹)からもそれを否定されることで、結果的に二度も拒絶されてしまった。カヲルにとって“愛の記憶”とは、常に期待された上での失望 、痛みだった。

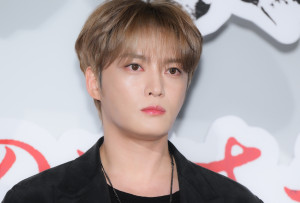

ドラマ『愛の、がっこう。』最終話より(C)フジテレビ

ドラマ『愛の、がっこう。』最終話より(C)フジテレビ

一方、両親から大事に育てられ “愛された記憶”を持つ愛実は、それが勇気になる場合もあれば逆にそれに囚われて苦しむこともあることを体現してきた。“愛の記憶”なんて、それが慈愛に満ち溢れたものだろうと、執着だろうと、痛みだろうと、人それぞれであること。しかし誰かから愛を注がれたことがあるものがその分、誰かに(そして自分自身にも)与えられるように、やはり“愛された記憶”は勇気となり、その有無が人生の選択にも影響を与えるほど大きいものであると、カヲルと愛実の対比を通して本作は語るのだ。改めて考えると、元婚約者に愛されず、自死を選びかけた愛実の口から語られる「愛された記憶があれば人は生きていく勇気が湧(わ)く」という言葉には重みがある。

さて砂浜に文字を書く動作で思い起こされるのは、第1話でも触れられていた石川啄木の短歌だ。「大という字を100回砂に書いたら、死ぬことがバカらしくなって帰ってきた」という意味のこの歌の中で、愛実の「大」についての解釈は第1話では濁されていたが、最終話でそれが「大きすぎて背負いきれない夢」だと明かされた。つまり、最終話でカヲルが何回も何回も書いた「愛」は、愛実の瞳には彼にとって “大きすぎて背負いきれない夢”として映っているのだろうか。そして、前回の文字もそうだったように、砂浜に書かれたものは残らない。いつか別れが訪れて離れ離れになることだってある。そんな恋愛のビタースウィートさや切なさ、儚さをわかりきったうえで「でも今、私は思い切り彼を愛したい」と言う愛実に、胸打たれるのだ。

それでも、物語の結末はあまりにも甘美で優しい。あの厳しかった父・誠治が主夫となり、妻・早苗(筒井真理子)が出かけた後、昼ごはんを用意するラストシーンで、彼は3人分のうどんを用意していた。「ちょっと大盛りかな」と言う様子から、おそらくカヲルと愛実のために準備しているのだろう。そんなふうに少しずつ祝福されながら彼らの“愛”が、今後も続いていくと願ってやまない。

(文:アナイス/ANAIS)

ドラマ『愛の、がっこう。』は、TVer、FODなどで見逃し配信中。

※「初めて連ドラで、ラストシーンを書き終えたくないと思った。『愛の、がっこう。』脚本・井上由美子インタビュー 女子SPA!

https://joshi-spa.jp/1379949(参照 2025‐9‐17)