岩下志麻

岩下志麻 出演映画作品

-

あかね空

制作年:2007年3月31日(土)公開

時代劇小説界の旗手・山本一力の直木賞受賞作品を、映画監督業を引退した名匠・篠田正浩が脚本を手掛け映画化。深川の長屋で豆腐屋を営む夫婦の波乱万丈な日々を通して、家族の絆と再生を描く。主演に内野聖陽と中谷美紀起用、実力派俳優たちの競演も見ものだ。また永大橋などVFXで200年前の江戸を情緒たっぷりに再現した映像にもご注目を。

-

スパイ・ゾルゲ

制作年:2003年06月14日(土)公開

『写楽』の篠田正浩監督が10年以上も温めていた企画を引退作として映画化。昭和初期の日本で実際に暗躍したロシア人スパイ、ゾルゲに迫ることで、激動の昭和史を浮かび上がらせる。

-

梟の城

制作年:1999年10月30日(土)公開

今は亡き司馬遼太郎の小説をエンターテインメント性豊かに映画化。中井貴一扮する伊賀忍者の秀吉暗殺計画をタテ軸に、男同士の宿命の対決や恋のエピソードが絡み合っていく。

-

極道の妻〈おんな〉たち 決着〈けじめ〉

制作年:1998年1月17日(土)公開

人気シリーズの完結編。それぞれこれが8本目の登板となる岩下志麻とかたせ梨乃が共演している。組長惨殺の汚名をおわされた夫のために立ち上がった極道の妻の戦いを活写。

-

瀬戸内ムーンライト・セレナーデ

制作年:1997年5月17日(土)公開

「写楽」の篠田正浩が描く、敗戦直後の、ある家族のヒトコマ。長男の遺骨を収めに、淡路島から宮崎に向かう一家の姿を見つめる。新人、鳥羽潤が次男役で存在感ある演技を見せる。

-

必殺仕掛人 春雪仕掛針

制作年:

シリーズの中では、最も見せ場が多い。盗賊の首領・お千代を立ち直らせようとする育ての親の小兵衛が、彼女の取り巻きである勝四郎ら、主要な子分の殺しを依頼する。この子分たちを殺すところが、それぞれの見せ場で、銭湯の湯船で梅安に針を刺される地井武男、梅安を殺しに来て逆に小杉に斬られる竜崎勝はともに好演。ラストでお千代役の岩下志麻を殺しに行く場面では、外は雪で遠くに読経が聞こえ、かつて男と女の間柄だった、梅安とお千代の皮肉な運命の成り行きを盛り上げシリーズ中の名場面となった。

-

お墓がない!

制作年:

【思わぬ騒動を呼び起こすバチ当たり女優のお墓探し】 自分のお墓を探して奔走する大女優の、バチ当たりな珍行動をコミカルに描く。勇ましい“極妻“とは180度違ったボケ演技を見せる、岩下志麻のコメディエンヌぶりに注目!

-

さらば掟

制作年:

武井吾郎は、神竜会から命を狙われている元ヤクザ。彼はある日、自殺しようとしている杏子を救い、新聞に写真が載ってしまう。やがて愛し合うようになる二人。ところが、彼女の父は二人を引き離そうと画策。おまけに彼の居場所を突き止めた神竜会は、追っ手を差し向けてくる……。渡哲也の松竹初主演作である。

-

誰かさんと誰かさんが全員集合!!

制作年:

岩下志麻がマドンナに扮しての一編。碇田長吉の営む大日本無念塾で学ぶ4人の塾生は、反抗すると“忍耐・服従・献身“の塾三カ条を唱える長吉に竹刀でしごかれる。そこに結城令子という美女が現れ、長吉たちはたまらず熱をあげて……。

-

獣の剣

制作年:

「三匹の侍」でTV界から映画界に殴り込みをかけた五社英雄監督のアクション時代劇。家老の口車に乗せられて城代家老を斬り、さすらいの旅を続けるニヒルな浪人と、藩命を受けて天領の山中で砂金を盗掘している下級武士を主人公に、壮烈なチャンバラが迫力十分に描かれる。

-

おはなはん・第一部/第二部

制作年:

勝気な女・はなが、明治・大正・昭和と時代の波にのまれながら、はつらつと生きていく姿を描いた人気TVドラマを映画化した作品。原作は実話にもとづいた小野田勇・林謙一の『おはなはん一代記』で、山田洋次が脚色している。TV人気のあおりで大ヒットした。

-

霧の子午線

制作年:

高樹のぶ子の同名小説をもとに、強い絆で結ばれた女性二人の友情と愛の葛藤を描く岩下志麻と吉永小百合の初共演作。クローン病という難病に冒された沢田八重は、ちぎり絵師として第二の人生を送るため、学生時代の親友・鳥飼希代子のいる函館にやってきた。40代を迎えた二人は大学時代からの友人で、学生運動のリーダー・淡路新一郎をともに愛し、希代子は未婚の母となっていた。再会を喜ぶ二人だが、希代子は息子・光生が、死んだことになっている父親が生きているとの噂を聞き真実を問いただしてくるという悩みを打ち明け、八重に新一郎の

-

嫉妬〈1971年〉

制作年:

夫が失踪してクラブのママと心中。しかし女は生き残り、夫だけが死んでしまった。その謎を探るためにホステスとなってその女の店に勤め始めた妻は、夫が陰謀に巻き込まれ殺されたことを知る。藤本義一の同名小説をもとにしたサスペンス・ドラマ。

-

食卓のない家

制作年:

1972年2月に起きた連合赤軍浅間山荘事件を素材にした原作をもとに、過激派を長男に持った一家庭を、1973年の早春・晩春・梅雨・初秋・晩秋と五つの時節にわたってたどった社会派ドラマ。ヴェネチア映画祭でも好評を博した。小川真由美が母親役を熱演。

-

島育ち

制作年:

見渡すかぎりの青い海に囲まれた奄美の島を背景に、大島紬の織り子で純朴な島一番の美しい娘・しのぶと、東京から製糖工場の視察にやって来た素朴な男との愛情を描いた田端義夫のヒット・メロディの映画化。岩下志麻が可憐。

-

子連れ狼・その小さき手に

制作年:

柳生一族の画策により妻を殺され、公儀介錯人の地位も追われた主人公、拝一刀が復讐を誓い、息子の大五郎を連れて旅に出る……。このおなじみの物語を、原作者、小池一夫の強い希望により、活劇調の前シリーズとはうって変わって、親子の情愛や絆を前面に押し出して描いた本格派時代劇。かつてのトレード・マークであった“乳母車“は登場せず、アクションも豪快さは消えたものの、情感豊かな好作に仕上がった。ラスト、波打ち際で繰り広げられる主人公と宿敵、柳生烈堂との対決は、緊張感にあふれ見ごたえがある。

-

古都

制作年:

川端康成の同名小説を映画化。京都の呉服屋の娘・千恵子と早苗という離ればなれになっていた双子の姉妹が再会し、一人の男性を巡って愛の波紋が広がっていく。二役を演じた岩下志麻の好演と、成島東一郎の見事な色彩映像が映える、叙情的な恋愛映画。

-

大根と人参

制作年:

小津安二郎が「秋刀魚の味」の次回作として予定していた企画を「自由学校」の渋谷実が映画化。弟が会社の金を使い込んだことから姿をくらました中年男。やがて、彼の愛人の娘が、家族の前に現れる……。“小津安二郎記念映画“と銘打たれ製作され、小津風の構図も見られるが、物語は渋谷と白坂依志夫のオリジナルといっていい内容。

-

鬼平犯科帳

制作年:

人気TV時代劇『鬼平犯科帳』をTVと同じ中村吉右衛門主演で映画化。火付盗賊改方長官・長谷川平蔵は、兇賊・蛇の平十を捕らえ、火あぶりにかけるが、平十は“仲間が必ず仇をとる“と不吉な言葉を残して果てた。平蔵の密偵・おまさは、昔なじみで今も心に秘める狐火の勇五郎と再会。その夜、盗賊が薬種問屋・山田屋に押し入り、家人らを惨殺、“狐火“の絵札を残して消えるという事件が起こった。おまさは、一味の頭は勇五郎の異母弟の文吉であることを平蔵に告げ、勇五郎と二人で文吉らのもとに乗り込む。危ないところで盗賊改方に助けられるが、文吉の背後には大坂(昔の大阪)の大盗賊・白子の菊右衛門がおり、江戸の大頭目・荒神のお豊と手を組んで平蔵失脚を謀ろうとしていた……。映画では、平蔵の情の部分とあわせ、“鬼“と呼ばれる凄味が強く描かれていく。

-

極道の妻〈おんな〉たち 最後の戦い

制作年:

関西の広域暴力団が跡目相続で真っ二つに割れ、5年にも及ぶ激烈な長期抗争のさなか妻(おんな)たちにもその波が及んで……。人気シリーズの第4作。今回は妻同士が契りを結ぶ“盃“ごとや、拳銃を握っての妻の殴り込みなど大胆なシーンを盛り込んで、妻たちの心情と行動をダイナミックに描き出す。

-

北の螢

制作年:

明治初期の北海道・石狩原野を舞台に、夢と野望に命を賭ける男たちと、燃えたつ女たちの愛と憎しみを描いたスペクタクル・ロマン。北海道開拓にかかわる残酷物語で、高田宏治のオリジナル脚本。岩下志麻の熱演が作品に幅をもたせている。2004年の「北の零年」へのヒントにもなった1作。

-

魔の刻

制作年:

受験の失敗に悩む息子を愛するがあまり、彼を男として受け入れてしまった母が、息子との愛を清算し自立していくまでを描く、禁断の母子相姦をテーマにした社会派のドラマ。岩下志麻自らが母親役を希望、母としての微妙な心理を見事に演じきる。

-

七つの顔の女

制作年:

岩下志麻が強盗団の女ボスを演じるという奇想天外なアクション・コメディで監督には前田陽一が当たっている。城所雪子は新しい仕事を計画し、仲間である4人の金庫破りのプロを集めると、日東繊維の金庫に眠る5億円のウラ金を強奪すべく実行に移った……。

-

夕陽に赤い俺の顔

制作年:

篠田正浩監督、寺山修司脚本によるポップアート・コメディの快作。悪徳土建屋に父親を殺された娘が復讐を誓う。土建屋は8人の殺し屋を雇って娘を殺そうとするが、ガンマニアの青年が娘を救う。全編パロディー精神に満ちた寺山修司の脚本が見事。

-

処刑の島

制作年:

篠田正浩監督が松竹を退社後、初めて撮り上げた文芸映画。戦時中、軍によって太平洋の孤島に流され、地獄の責め苦を受けた少年が20年後、ある目的のために島に舞い戻ってきた。しかし、男はかつて自分を虐待した雇い主の娘と恋に落ちる。しかも、その雇い主の正体は、男の父母と兄を殺した犯人だった……。

-

卑弥呼

制作年:

ナゾの耶馬台国の世界を、女王ヒミコを中心に描き、土方巽の舞踊などで様式美あふれる映像に仕上げた古代の物語。異母弟タケヒコを愛するようになった女王ヒミコ。しかしタケヒコは遠い国から自分を慕ってやって来たアダヒメを愛するようになり……。

-

でっかいでっかい野郎

制作年:

どこへ行っても厄介者で人並み外れた無鉄砲――“2代目無法松“気取りの風来坊を主人公にした野村監督の喜劇大作。とある娘に恋をするも、恋人がいると知ってスッパリあきらめ、逆に応援するくだりなど、いかにも渥美清主演らしい人情喜劇に仕上がっている。DVDは「渥美清メモリアル 渥美清・もうひとつの世界」に収録。

-

聖職の碑

制作年:

大正2年の夏。小学校の先生と生徒たちが中央アルプス登山中に暴風雨に見舞われ、ゴザで囲われただけの山小屋に避難することに。だが、ある生徒がパニック状態に陥り逃げ出してしまう。連鎖反応から生徒全員が危険な状況にも関わらず下山を試み、校長までが命を落とす惨事に……。本作公開前年の「八甲田山」と同じ原作者と監督が組んだ作品だが、こちらはよりヒューマニズムに焦点を当てた仕上がり。

-

宴

制作年:

発表されて間もなく舞台やTVドラマに翻案された利根川裕の同名小説の映画化。二・二六事件を背景に、急進派の青年将校と能楽家元夫人との悲恋を描く。新進スター・中山仁と美貌の女優・岩下志麻とのロマンティックなやりとりが見どころ。

-

五瓣の椿

制作年:

松竹が、というより日本が生んだ大作メロドラマの1本。人の良い父親が病気なのをいいことに、不義を重ねていた母親を憎む娘が、父の死後、身を挺して相手の男たちに近付き、次々と殺害しては、父が愛した椿の花を残して去る。岩下の熱演と川又の美しいカメラ・ワークが印象的。

-

花の咲く家

制作年:

青年医師と美貌の人妻の純愛を描く文芸メロドラマ。旅先のバリ島で、運命的に出逢った隆三と和子。だが男は父の危篤の報を聞いて急きょ帰国、女は強欲な夫に莫大な額の手切れ金を要求され……。松竹きっての美男美女コンビを得て、プログラムピクチャーの名手が巧みな采配を見せた佳編。

-

雲霧仁左衛門

制作年:

10年前にかぶせられた無実の罪のうらみを晴らそうと、武家社会を捨て盗賊となり、豪商ばかりを襲って大金を奪い去る怪盗・雲霧仁左衛門。最後の仕事として尾張屈指の呉服商を狙うが、火付盗賊改めとの死闘が始まった。松竹では4年ぶりに製作された大作時代劇。DVDタイトルは「雲霧仁左衛門 修復デジタルマスター版」。

-

道場破り

制作年:

剣の達人、三沢伊兵衛は、藩主から側室になるよう強要されていた家老の娘、妙を連れて脱藩出奔し、道場破りで金を稼ぎながら旅を続けていた。そんなある日、彼は藩がさしむけた剣客、大庭軍十郎と、互いの素性を知らぬまま賭け試合で対決することになるが……。山本周五郎の『雨あがる』を原作に、内川清一郎監督がダイナミックに描いた時代劇の秀作。

-

写楽

制作年:

江戸寛政期、わずか10ヵ月の間に140数点の浮世絵を残し、突然姿を消した東洲斎写楽。彼にまつわる謎を通じて、当時の歌舞伎界、浮世絵界、吉原遊廓の実像に迫り、その時代を支えた人々の力強い生き方を描く。寛政6年5月、突然、東洲斎写楽という名の絵師の役者絵が売り出され、江戸の町の話題をさらう。写楽の絵に最も魅せられたのは、それまでのスター絵師・歌麿だった。写楽の作品は新人絵師にもかかわらず豪華な大判刷りであり、有名役者だけではなく無名役者も多く描いていたなど、謎の部分が多い。おまけに写楽は10ヵ月後には忽然と姿を消してしまうのだった。人間国宝の中村富十郎をはじめ、中村芝雀、市川團蔵ら多くの歌舞伎役者が出演。歌舞伎シーンには重要文化財、四国・琴平の金丸座を借り切って撮影しているほか、デジタル合成技術で再現した、江戸の町の絶景や日本橋、吉原界隈の雑踏など見るべきものが多い。写楽研究家でもあるフランキー堺の企画。

-

死闘の伝説

制作年:

木下作品としては珍しくアクション映画的要素を持った作品。太平洋戦争末期の北海道を舞台に、疎開してきた園部家の娘に村長の息子との縁談が持ち込まれる。だが村長の息子は大陸で残虐行為をしていたため、園部家はこれを断る。以来、村人たちの園部家への嫌がらせが始まり……。異色の戦争寓話でもある。

-

続・拝啓天皇陛下様

制作年:

北支戦線に招集されたお人好しの山口善助は民間からの献納犬・友春号の飼育係を命じられる。ある日、善助に元の飼い主・久留宮ヤエノから慰問袋が届く。やがて友春号は戦死、そして終戦。善助は友春号の死を知らせにヤエノの家へ行く……。善助の友人に扮する小沢昭一が中国人・王万林を怪演。DVDは「渥美清メモリアル 渥美清・もうひとつの世界」に収録。

-

わが恋の旅路

制作年:

曽野綾子の原作を寺山修司と篠田正浩のコンビで映画化したメロドラマ。有閑マダムとの関係を清算した石原潔は、喫茶店のウェイトレス・千江に恋をし結婚しようとするが、千江は自動車事故に遭い記憶を失ってしまう。技巧派の篠田正浩がうまくまとめた小品。

-

山の讃歌 燃ゆる若者たち

制作年:

妻との結婚を押しきったため、出世が遅れたと思い込んでいる財務省に勤める父・栄城。その3人の息子たちはエリート・コースを歩みながらも、封建的な家庭と官僚生活によって歪められていく自分たちを、もう一度人間らしく復活させようと、次々と山に登る決意をするのだが……。出世主義への風刺を込めた異色の山岳ドラマ。

-

あねといもうと

制作年:

岩下志麻、倍賞千恵子、中村晃子が若き三姉妹を演じる女性文芸ドラマ。明るい個性が評判の高岡家の娘たちは、やがてそれぞれの恋の問題に直面していく。結婚を間近に控えながらほかの男から求婚される長女、恋人の死を看とる次女、亡き兄の妻を気づかい独立を勧める三女。すべては変わろうとしていた。

-

黒の斜面

制作年:

辻井は妻と二人で暮らす平凡なサラリーマンだが、彼には妻に内密の愛人がいた。ある日、彼は会社の命令で出張することになったが、飛行機の搭乗間際に予定を変え、愛人の家に泊まる。その夜、彼の乗るはずだった飛行機が墜落した……。サスペンス・タッチの愛憎劇。

-

暖流〈1966年〉

制作年:

都内でも屈指の私立病院長が急逝、病院経営は事業欲と闘争心に満ちあふれた男に委ねられた。院長の娘は現実的な彼に惹かれつつも、貴族的な生活を捨てきれずに苦悶する……。岩下志麻、倍賞千恵子の熱演が光る野村芳太郎の女性ドラマ。

-

あかね雲

制作年:

昭和12年。ダークブルーの能登の海を背景に、薄幸の中で必死に生きる土地の女・まつのと、逃亡中の脱走兵・小杉の間に悲劇的な愛の炎が燃えさかる。二人の運命を象徴するかのように、真赤なあかね雲だけがカラーで挿入されている。

-

女の一生〈1967年〉

制作年:

文豪モーパッサンの傑作小説を基に、時代設定を日本の戦後に置き換えて映像化された女性映画。山田洋次、森崎東ほか後の大物監督たちが参加している点にも注目。また、田村正和の母親役が岩下志麻という、今では信じられない豪華共演で贈る。伸子は宗一と結婚したが、夫は浮気症で女中を孕ませてしまう。しかし、伸子も妊娠し男の子を産み、子供を生き甲斐に生きていこうとする。

-

婉という女

制作年:

社会派の巨匠・今井正には珍しく、異常な状況下におかれた女の“性”にメスを入れた時代劇。家老であった父親の失脚と死により、狭い獄舎に幽閉された一家の物語。年頃を迎えるとともに苦悩となって現れる性的欲求や、外界への募る思いが力強く表現されている。

-

極道の妻〈おんな〉たち 危険な賭け

制作年:

日本の極道界のトップ坂松組では、4代目の跡目争いで舎弟頭の佐渡拓磨と海原泰明の両者が対立。“北陸の女帝”と呼ばれる洲崎組組長の洲崎香矢は、借金を抱えて分の悪い佐渡に資金を提供し味方に。ところが、これがもとで、夫の弟分である神鳥組組長・神鳥亮平と対立してしまう。その頃、香矢を姐と慕う神鳥の妻・静尾の実弟で刑務所から出て来た新が、挨拶に香矢の家を訪れる。そこで新と香矢が溺愛する一人娘の香織は惹かれ合うが、やがて洲崎組と神鳥組の抗争が激化し……。工藤静香が香織を熱演。

-

智恵子抄〈1967年〉

制作年:

詩人・高村光太郎とその妻・智恵子との愛と死別を、中村登が叙情的に描いた作品。油絵画家を目指す智恵子が文選に落選、実家が倒産するなど不幸が続き、精神に変調をきたしていく様を、智恵子役の岩下志麻が巧演。彼女を一途な愛情で見守る光太郎を丹波哲郎が演じている。

-

暖春

制作年:

故・小津安二郎が生前親しかった里見惇と共作した原作を、大船調の後継者・中村登が脚色・監督した。京都・南禅寺界隈で小料理屋を営む母と、婚期に差しかかった娘をめぐるホームドラマ。母の望む男と結婚するまでの様々な葛藤と和解を描く。

-

極道の妻〈おんな〉たち 赫い絆

制作年:

シリーズ第8作は、大阪のヤクザ一家に生まれ育った生粋の“極妻”が主役。組長の老父の引退とともに、跡目を継いだ若頭補佐と結婚して、組の姐となった堂本きわ。彼女をめぐって、夫、組内の極道、その妻たちとのあつれき、巨大な事業利権に絡んだ敵対組織との抗争、企業との駆け引きが繰り広げられる。その濃厚にして華麗な対立劇と愛憎劇を締め括るのは、きわの“決着は、わてがとらしてもらいます”の決め台詞。

-

新・極道の妻〈おんな〉たち 惚れたら地獄

制作年:

生命を賭けた行動に出る“極妻”の戦いを、緊迫感たっぷりに描く。病床の組長に代わって、大阪、ミナミの御蔵組を仕切る妻の芙由は土地開発に便乗し、組の地位を固めようとする。だが、敵対する侠和会がこれを阻止せんと暗躍。御蔵組の組長、幹部が次々と殺され、芙由の身にも危険が迫る。

-

雪国〈1965年〉

制作年:

温泉町で知り合った芸者に不思議な魅力を感じて心惹かれていく若者の姿を描いた川端康成の同名小説の映画化。岩下志麻が演じる芸者・駒子のしっとりとした美しさと内面の強さが巧みに表現されていて、主人公の木村功もナイーブな青年の心理を好演。

-

いいかげん馬鹿

制作年:

山田洋次監督が喜劇における才能を世に示した「馬鹿まるだし」(1964)に続く一編。乱暴者でお人好しの風来坊・安吉が故郷の小島を文化的に向上させようと奮闘するが、彼が連れてくるのはニセ楽団やニセ小説家ばかり。そんなこととは気づかない彼の善意はいつも裏目に出てしまい……。

-

笛吹川

制作年:

木下惠介としては珍しく、戦国時代を背景とした作品。しかし木下はこの作品をよくあるような華々しい合戦絵巻などにはせず、むしろ戦乱の中に生きる百姓の一家を年代記的に捉えることで、合戦がいかに退屈で空虚なものかを描くことに成功している。甲斐の国、笛吹川に架かる橋の下に、貧しい百姓一家が住んでいた。うち続く戦乱で男手は次々戦死。そうしたなかで定平はおけいを嫁にする。数年がたち、ようやく二人の男の子が生まれる。子供たちは成人して戦に出るが、高遠城が落ちたために二人は笛吹川に敗走する……。

-

馬鹿が戦車〈タンク〉でやって来る

制作年:

日永村のはずれに、少年戦車兵あがりのサブと頭の弱い弟の只六、そして耳の不自由な母親の3人が暮らしていた。村の人たちは彼らを村八分にしていた。なかでも長者・仁右衛門は戦後の農地解放でサブに農地を取られたのを根に持ち、サブとのいさかいが絶えない。いさかいが高じて、サブはブタ箱に入れられ、土地を取り上げられてしまう。出所したサブは、納屋に隠しておいた戦車に乗り、村中を大暴れする。“ある男が除隊のときにタンクを納屋に隠しておいて、ある日、それで暴れ出す”という團伊玖磨のひと口話をモチーフに、山田洋次がシナリオ化。どこかにありそうでどこにもない、日本のとある田舎を設定して、方言まで創作したという凝りようだ。喜劇の体裁をとりつつ、偏見に対する痛烈な批判がうかがえる。実に詩心のある仕上がりで、山田監督初期の代表作となった。

-

内海の輪

制作年:

四国・松山で呉服の老舗を営んでいる店主の妻は、大学のエリート・コースを歩む男と関係を持っていた。だが男は自分の立身出世のため、女が邪魔になっていた。やがて男の内部に殺意が芽生えていく……。男のエゴと女の情念を、サスペンス豊かに描いた一編。

-

聖女伝説

制作年:

喧嘩で顔を傷つけられ、その屈辱によって秘めたる獣性と野望を甦らせた男が、アウトロー社会でめきめき頭角を現していく姿を描く、ハードボイルド・ロマン。主役の郷ひろみと、年上の女・岩下志麻、年下の女・小野みゆきとの激しいセックス描写も話題に。

-

乾いた湖

制作年:

篠田正浩が無名時代の寺山修司と武満徹を起用した監督第2作。安保闘争の時代、学生運動の闘士・下条卓也は、大衆運動を軽蔑し英雄気取りでテロリストを夢み、デモのさなか“デモなんかくだらない、革命のチャンスだ!”と叫び外へ飛び出すが、刑事につかまってしまう。後年「乾いた花」「涙を、獅子のたて髪に」で身を結ぶ篠田正浩のニヒリズムの美学が明確に示され、大島渚が火つけ役となった松竹ヌーヴェル・ヴァーグの一翼をになった。三上真一郎が主人公のテロリストに扮して好演。後年篠田正浩夫人となる岩下志麻が、主人公が思慕を寄せる可憐な女子大生役で篠田作品に初出演。

-

赤毛

制作年:

岡本喜八の脚本・監督、三船主演による幕末もの。慶応4年、徳川から明治へと体制が大きく変わる革命期。百姓あがりの赤報隊士・権三は赤毛をなびかせて故郷に錦を飾る。彼は代官屋敷から年貢米を百姓に返したり、借金を棒引きにして女郎たちを解放したり、得意の絶頂にいるが、利用価値なしと判断した白毛の官軍によって抹殺される……。民衆に密着していたがために革命の先頭に立ち、それゆえに銃火を浴びる。赤報隊の一隊士に革命の論理を結晶させた異色作。三船敏郎が十八番の粗野だが誠実な主人公を力演し国際スターの貫禄を見せ、松竹の岩下志麻が東宝映画に初出演して花を添えた。

-

新・極道の妻〈おんな〉たち 覚悟しいや

制作年:

北大路欣也を相手役に迎えた、岩下志麻の女極道もの第6作。千之崎組組長の妻、野木安積は、3年ぶりに刑務所から出所する。彼女は、夫が大阪の淡野組の言いなりになっているのに失望し、活路を求めて香港へ。そこで、殺し屋・花杜と知り合い、二人は激しく燃えた。だが、花杜は安積の夫を殺害。この殺しを、裏で操っているのが、義妹の千尋だと知った安積は……。

-

鑓の権三

制作年:

近松門左衛門の世話浄瑠璃「鑓の権三重帷子」の映画化作品。松江藩の表小姓・笹野権三は、器量よく槍さばきも見事で茶道にも通じていた。茶の湯の極意の伝授を茶道の師の妻・おさゐに懇願するが、それがもとで不義密通の濡れ衣を着せられ、二人は道行きの旅に出る。心中ものとなる恋愛時代劇の傑作。第36回ベルリン映画祭で銀熊賞(調和作曲)を受賞した。

-

風のかたみ

制作年:

日本の古典文学『今昔物語』をベースにした福永武彦の小説を映画化、妖しく、あでやかな王朝ロマンが展開される。平安時代後期、信濃の若者・大伴次郎親信は、京の都に向かう途中、妖艶な女陰陽師・杜女と出会い、謎めいた笛を与えられる。笛を手に上京した次郎は、身を寄せた中納言の家でその娘・萩姫に恋をする。しかし、姫は後宮への入内が決まっている上に、色事師・安麻呂に心を奪われていた。ある日、安麻呂と萩姫が盗賊に襲われるという事件が起こり、姫の気持ちを知った次郎は姫の文を安麻呂に届けることになるが……。シナリオを読んだ岩下志麻が出演を希望した作品で、岡本喜八監督の夫人である岡本みね子が製作している。

-

疑惑

制作年:

死者に3億円の保険金がかけられていたという実際の事件にヒントを得た、松本清張の同名小説の映画化。野村監督作品の傑作の一つ。清張自身が脚色を施し、容疑者も弁護士も女性に変えて、女同士の感情の葛藤という要素を付加している。桃井かおりと新聞記者役の柄本明が好演。

-

極道の妻〈おんな〉たち

制作年:

粟津組組長の妻・環と妹の真琴を主人公に、対照的なタイプながらそれぞれ“強い女”である姉妹の情念の葛藤を、五社英雄監督が職人芸の冴えを見せて演出した異色実録ヤクザ映画。原作は『週刊文春』誌上に掲載された家田荘子の長編ルポルタージュ。

-

悪霊島

制作年:

1960年代の高度経済成長期を背景に、“島には悪霊がいる。鵺(ぬえ)の鳴く夜は気をつけろ”という因習から、瀬戸内海の刑部島で起こる連続殺人事件と、それに挑む金田一耕助の活躍を描く。ビートルズ・ナンバーを使用した主題曲が斬新。

-

鬼畜

制作年:

「ゼロの焦点」や「砂の器」など多くのヒット作を生み出した名コンビ、松本清張=野村芳太郎による作品。印刷屋の主人がよその女に産ませた3人の子供を引き取ることになる。ところが、妻の冷たい仕打ちで赤ん坊が死に、追いつめられた男は東京タワーに娘を置き去りにし、残る長男を崖からつき落とすが……。切っても切ることのできない親と子の絆を衝撃的に描いた作品で、緒形拳がだらしのない父親を好演。またオールスター・キャストのなかにあって子役も印象的。緒形拳が娘を東京タワーに置きざりにして出てくると、夕景にそびえるタワーに灯がともるシーンは圧巻。

-

沈黙 SILENCE

制作年:

遠藤周作の人気文学の映画化。江戸時代、キリシタン弾圧が激しさを増してきた長崎にポルトガル人司祭ロドリゴが到着した。数々の試練ののち、彼が踏絵をして転ぶまでを篠田監督は冷徹に見つめる。武満徹の音楽が複雑な情趣をよく表現している。

-

暗殺〈1964年〉

制作年:

司馬遼太郎の一連の幕末暗殺史を描いた“幕末”というシリーズの中に収められてる短編小説『奇妙なり八郎』を、篠田正浩監督が好漢・丹波哲郎を得て映画化したテロリズム時代劇の秀作。浪人・清河八郎は文武に優れていた。しかし、農村出身で何の門閥もないため、極端なまでに権謀術策を用い、ついに勤皇・佐幕の両派から敵としてつけ狙われ非業の最期を遂げる。篠田正浩の凝った画面構成と、シャープなアクション処理が見事なアンサンブルを見せ、特にラストの清河八郎暗殺シーンの息をのむ映像処理は、篠田のハッタリのきいた美学が見事に昇華した名シーンであった。丹波哲郎が清河八郎に扮し、豪快な中にも滑稽味を加えた演技をみせ、彼の代表作の1本となった。

-

桜の森の満開の下

制作年:

坂口安吾の短編小説を、篠田監督が耽美的手法で映画化。王朝時代、山里に住む山賊が、惚れた都の女の言いなりになり、人間の首の収集を続ける。一面満開の桜の下で、男に背負われた女が異形の山姥に変貌するラストの幻覚シーンが異様に美しい。

-

好人好日

制作年:

笠智衆と岩下志麻が父娘に扮し、ほのぼのとした情愛を見せる人情ドラマ。奈良の大学の数学教授・尾関は、数学以外には無関心の変人。その娘・登紀子には竜二というフィアンセがいるが、彼女は父が竜二を気に入るかどうかが気掛かりで……。随所にユーモアを交えながら、娘を温かく見つめる父親を演じた笠智衆の好演が光る。

-

心中天網島

制作年:

篠田正浩が10年来構想を練っていた近松門左衛門の浄瑠璃を映画化。脚本に詩人の富岡多恵子と音楽家の武満徹が参加している。紙屋治兵衛は、女房子供のある身で女郎・小春と深いなじみになり、ついには女房を捨て小春と情死行に至る。前半の浮世絵の複写や、巨大な文字の壁などで構成されたユニークなセットが舞台となり、後半の道行きや心中の場面はロケ撮影となっている。墓地での濃厚なラブシーンや、最後の鮮烈な心中シーンに治兵衛と小春の情熱的な愛と性が象徴的に表現される。成島東一郎の白黒の映像と、武満の音楽が独特の雰囲気を作っている。女房と遊女の二役をこなす岩下志麻の演技も高く評価された。

-

鬼龍院花子の生涯

制作年:

土佐・高知の侠客、鬼政こと鬼龍院政五郎の奔放な半生と、彼が溺愛した妾の娘・花子の生涯を、義父への侮蔑から敬慕へと揺れる養女・松恵の目を通して描いた作品。昭和9年、土佐電鉄の労働争議で労組支援にまわった高校教師・田辺の気っぷに惚れ込んだ鬼政は、彼を娘・花子の婿にして一家を継がせようとする。しかし、養女の松恵が田辺を愛し始めており、二人は土佐を出て大阪で暮らすことにしたが……。夏目雅子のタンカ“なめたらいかんぜよっ”のセリフが有名になった五社リアリズム映画の代表作。鬼龍院家の権勢を物語る、広壮な邸宅などの美術セットが質感あふれる。

-

少年時代

制作年:

戦局が悪化の一途をたどる昭和19年。東京から富山に縁故疎開することになった小学5年生・進二の田舎体験記。力で相手をねじ伏せるガキ大将、強きになびき弱きをいじめるデブッチョ、策略家の副委員長――少年たちの小社会が軍国・日本の気運を反映して、権力抗争の場になっていくさまを、カメラは厳しく見つめる。そんな時代の流れに逆らう軍国少年の矜持、純情、悲哀がにじみ出てくる演出が見事だ。柏原兵三の小説『長い道』を藤子不二雄Aが『少年時代』として漫画化。これを山田太一がシナリオ化する、という過程を経ている。井上陽水の主題歌もヒットした。

-

辻が花

制作年:

立原正秋による同名小説を、女性映画の名匠・中村登が映画化。人妻の裕子は8歳年下の四郎に想いを寄せられ困惑していたが、行方不明だった夫がフランスの女性と子供を連れて歩く姿を見て、ついに四郎と結ばれる。しかし、彼女は二人の関係を“辻が花”のような幻の恋として胸に秘めようと決意する。

-

はなれ瞽女おりん

制作年:

篠田監督が滅びいく“瞽女”を北陸の美しい四季を背景に、哀歓を込めて描いた作品。病気などの原因で失明、もしくはそれに近い視力に陥った少女たちが、厳しい訓練を受けて“門付け”の旅に出るという瞽女は、日本の庶民の伝統芸能を細々と守っていると同時に、厳しい生活態度を強いられる。ある男と一夜をともにしたことから“はなれ瞽女”となったおりんは、脱走兵の男と知り合い、一緒に旅を続けることになる。これは1967年製作、篠田・岩下コンビによる「あかね雲」の物語ともほぼ一致していて、作者の反戦への願いを感じずにはいられない。宮川一夫の美しいカメラワークも印象深い。

-

影の車

制作年:

かつて母の愛人に殺意を抱いた男が、息子と二人暮らしの女を愛するようになった。しかし男は、“あの息子は俺を殺そうとしている”と思うようになり……。殺意と幻想の虜になった男の破滅を描くニューロティック・スリラー。加速度的に増していく恐怖演出と映像処理が特筆もの。

-

この子の七つのお祝いに

制作年:

大臣秘書のお手伝いが何者かによって殺されたことから、平凡な母子がいかに傷ついて現在に至ったかを解き明かしていくミステリー。『この子の七つのお祝いに』のメロディーが、謎を解くカギとなっている。原作は第1回横溝正史賞を受賞した斎藤澪の同名小説。

-

秋刀魚の味

制作年:

巨匠・小津安二郎の遺作となった作品。小津自身は家庭を持たず、母と二人きりの生活を送ってきたのだが、その母をこの「秋刀魚の味」の構想中に失った。娘を嫁に出した父、あるいは母の孤独というのは小津作品に繰り返し現れるシチュエーションだが、真の孤独を味わった小津によって描かれたこの作品での父親役・笠智衆の、淋しさに震える背中は今までにないすご味がある。娘と暮らす初老のサラリーマンは、婚期の娘の結婚を心配する。娘には好きな相手がいるらしいが、はっきりしない。父は、同僚から娘の見合いを勧められる。縁談はもたつきながらやがてまとまり、娘は嫁いでいく……。どちらかといえば、軽いコメディ・タッチで作られているところが、逆に父親の孤独感を浮き彫りにして秀逸である。娘を演じた岩下志麻の快活さも新鮮で、原節子が演じてきたしっとりした感じとは違った味わいがある。この作品を最後に翌年、小津は60才の誕生日にその生涯を閉じた。

-

切腹

制作年:

武家社会の非人間性、権力者の体面を取りつくろう偽善を“切腹”という形で鮮烈に描いた作品。小林正樹監督にとっては初の時代劇である。彦根藩邸で津雲半四郎と名乗る男が、生活に困窮し、いっそ武士らしく切腹して果てたいので玄関先を借りたいと申し出る。どこの武家屋敷でも玄関先を血で汚されてはかなわぬと、いくばくかの金を与えて追い返す。つまりこれは当節流行のたかりであった。井伊家の家老はこれを聞くと、しばらく前に同じような申し手をした若い武士のことを思い出し、半四郎に話して聞かせる……。物語はふんだんに回想形式を取り入れ、半四郎の真の目的を明らかにしていく。

最新ニュース

-

『リブート』鈴木亮平、“松山ケンイチ”としてXに投稿「オッス松山ケンイチです!」

-

真木よう子、16歳年下イケメン恋人は「目の保養」 関係性明かす

-

櫻坂46、14thシングルセンターは藤吉夏鈴 四期生3名が初選抜

-

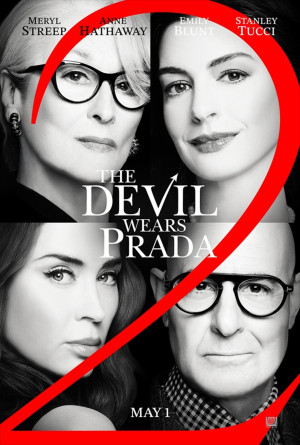

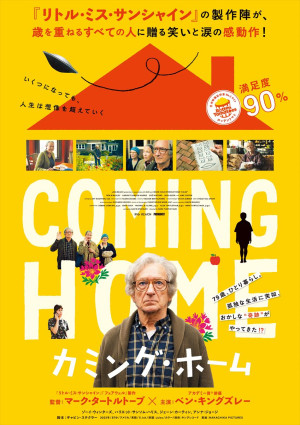

『リトル・ミス・サンシャイン』製作陣が贈る共感度100%の感動作『カミング・ホーム』公開決定

-

世界は呪いであふれている――映画『遺愛』6月公開決定 海外版ビジュアル&特報解禁

-

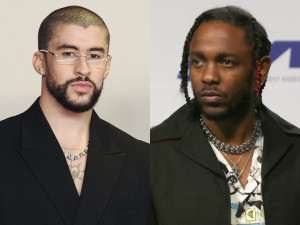

<第68回グラミー賞授賞式>バッド・バニー史上初の快挙! ケンドリック・ラマーが史上最多受賞ラッパーに

-

目黒蓮が明かす愛犬との別れ 浜辺美波&夏木マリと鼎談 『ほどなく、お別れです』スペシャルPVも公開

-

山田孝之らが長編オリジナル映画キャストの大規模オーディション「THE OPEN CALL」開催 「Lemino」で独占配信決定

-

マーゴット・ロビー、赤いレザーのミニドレスで美脚を惜しみなく披露

-

生田絵梨花、『風、薫る』で朝ドラ初出演! 研ナオコが語りも担当

-

『ばけばけ』借金完済から急転直下 不穏ラストに騒然「梶谷のせい」「今週はつらくなりそう…」(ネタバレあり)

-

宮野真守&WEST.神山智洋が劇団☆新感線にカムバック! 音楽劇『アケチコ!』6月より上演

-

『ホーム・アローン』母親役キャサリン・オハラさん死去、71歳 マコーレー・カルキンらが追悼

-

『ズートピア2』、国内興収140億円突破 映画『マリオ』を超えて国内洋画アニメ歴代興行収入第2位に

クランクイン!トレンド 最新ニュース ›

おすすめチケット

おすすめフォト

おすすめ動画 ›

最新&おすすめ 配信作品 ›

注目の人物 ›

-

X

-

Instagram