『MOTHER』ゲーム芸人フジタが紹介 お約束を破りまくる名作の、心に刺さる言葉

「エンディングまで、泣くんじゃない」「名作保証」というCMのキャッチコピーが印象的なゲーム『MOTHER』。独特な世界観や設定、そして間違いなく名作と言い切れる本作には、心に刺さる強烈な言葉が多数登場する。

【写真】『MOTHER』シリーズフォト集 開催中の「ほぼ日『MOTHER』プロジェクト」グッズも

1989年に登場した『MOTHER』は、いわゆる「悪い敵を倒す」系のRPG。見た目は“バカゲー”と呼ばれた『マニアックマンション』に似ているが、秀逸なストーリーとこだわり抜いた音楽、そして先述のCMが話題を呼び、多くのファンを生んだ。1994年には続編の『MOTHER2』が発売され、大ヒット。2006年には『MOTHER3』がリリースされた。

■RPGのお約束なんか無視! 斬新すぎる設定

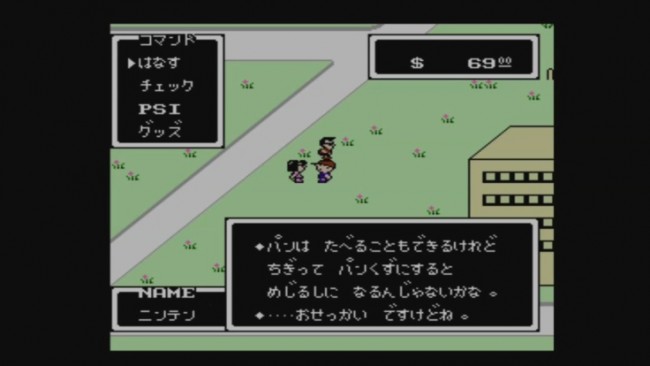

ゲーム『MOTHER』プレイ写真(C)1989 Shigesato ITOI ,Nintendo

主人公はただの少年。選ばれた勇者ではないので行く先々で歓迎されることなどなく、警官に会えば「学校はどうしたの」と詰問される。状態異常も「毒」ではなく、街の人にうつされる風邪や排気ガスによるぜんそく、ホームシックなど。RPGに付きもののワープ手段はくず状にしたパン(食べると体力回復)、お金は倒した敵から得るのではなくパパがキャッシュディスペンサーに振り込んでくれる…と、現実離れした設定が主流だった当時のRPGのお約束などどこ吹く風。

また、『MOTHER2』ではアイテムの預かり&お届け屋「エスカルゴ運送」を電話で呼ぶことができるのだが、到着時間にへき地にいると「おたくさまが(ハアハア)おいでになるばしょがみつからなくて…きっと、へんなところにいるんでしょうねぇ(ハアハア)。わたし、もう、まごころこめて…あきらめましたから。かえります(ハアハア)」とスタッフが諦めてしまう。こんなゲーム、そうそうお目にかかれない。

幻の国や架空の生き物などファンタジー要素もないわけではないが、大筋で現実路線を貫く本作。世界を救うためにメロディを集め、最後は武器ではなく歌で戦うという設定も斬新だった。音楽も、オープニング、スノーマン、クイーンマリーの城など本当に名曲ぞろいだったが、1番のお気に入りは「マリアの子守唄」。

■初代のクライマックスは名言ぞろい

ゲーム『MOTHER』プレイ写真(C)1989 Shigesato ITOI ,Nintendo

主人公の曾祖父母ジョージとマリアの失踪から物語が始まる初代『MOTHER』は、ほのぼのとした雰囲気に似合わずゲーム難易度が高く、ヒントが少ないうえに半端なく強い敵(にじりよるワニやふてきにほほえむスージー系など)もいるのでつまづくことも珍しくない。ただ、それらを乗り越えてたどり着くクライマックスにはたくさんの名言や切ないシーンが用意されている。

中でも1番刺さったのは、ロイドという仲間の言葉。ロイドはメカには強いが力が弱く、学校ではいじめられ、後に加入するテディという腕っぷしの強い仲間にも戦力外通告を受けるような頼りないキャラ。しかし、テディが大けがをしたときに駆けつけたロイドが「こんどこそ、よわむしのぼくがたたかうばんだ。テディ! きみはここでやすんでいてくれ!」と見違えるようなセリフを! 音楽もマッチして、弱虫だったロイドがとても頼もしく見えた。

ちなみにその後、ジョージが作った恐ろしく強いロボットのイヴが敵に破壊され、最後のメロディが集まると強制的にマジカントという国へワープ。女王のクイーンマリーが「ああ…ギーグ…。ほんとうのこどものようにかわいがったのに…しっぽをふってたあかちゃんだった…こもりうたを…でも…」と忘れていた歌を思い出し、「ああ、ジョージ! あなたのつま、マリアです。あなたのまつてんごくに、わたしもいまからむかいます…」と、最後の言葉を紡ぐ。直後にクイーンマリーとマジカントは消え、「マジカントのくにとは、マリーのいしきがうみだしたまぼろしだったのだ」とテロップが流れる。

幻の国の女王マリーが、ジョージの妻…つまり、1900年代初頭にさらわれ、ラスボス・ギーグを育てさせられ、もう命も尽きていた主人公の曾祖母マリアだと、ここで気付いて衝撃を受けたプレイヤーは多かったはず。ほかにも、山小屋のアナとの会話や、壊れたイブから最後のメロディが流れたり…と、終盤は切ないシーンや言葉のたたみかけ方がすごい。